三裂星雲(M20/メシエ20)の位置や星図と天体写真やカメラやレンズなどの撮影データです。

季節は夏でいて座にある散光星雲。

位置はσ星ヌンキからλ星カウスボレアレスの距離の約2倍付近やや上で「赤経18h02m28.8s/赤緯-22゚58’49”」

明るさは6.3等級で大きさは「29.0′」

適正焦点距離は1000~2500㎜位。

M21を含めると600~1200mm位。

M8(干潟星雲)やNGC6559付近(ナックルダスター星雲)も含めると200~500mm位。

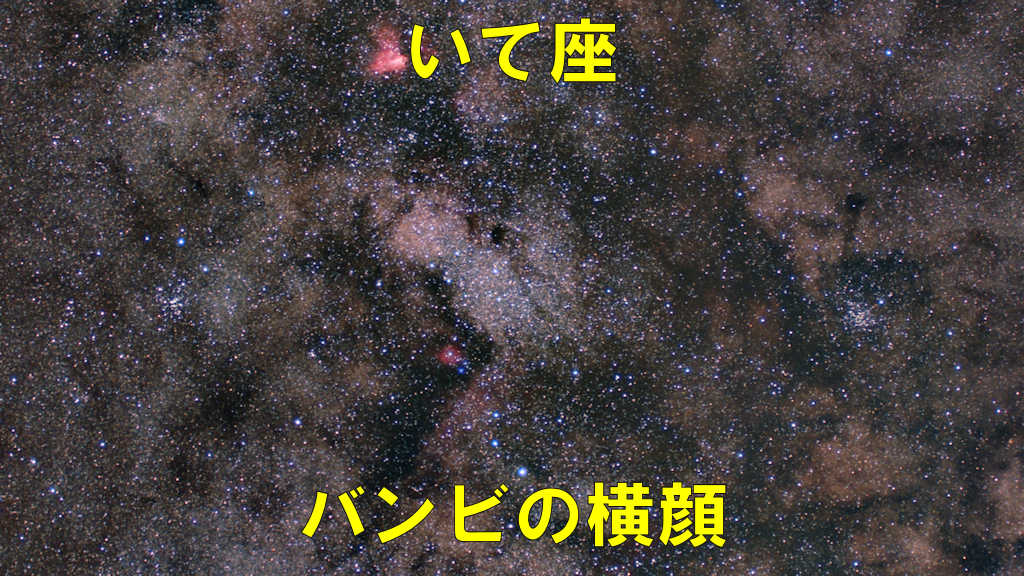

バンビの横顔を入れる場合は100mm位で撮る方が多い。

一眼カメラとレンズや天体望遠鏡で撮影して随時更新します。

天体情報

| 名称/種類 | メシエ20(M20/NGC6514)/散光星雲 |

|---|---|

| 和名 | 「三裂星雲」「パンジー星雲」 |

| 英語名 | Messier20「Trifid Nebula」 |

| 位置 | 赤経18h02m28.8s/赤緯-22゚58’49” |

| 光度/視直径 | 6.3等級/29.0′ |

| 距離 | 5600光年 |

| 季節/星座 | 夏の星座|いて座(射手座) |

| メシエ | いて座のメシエ|夏のメシエ |

| 近くの恒星 | ヌンキ|カウスアウストラリス|サビク|アンタレス |

| 星図 | M20(三裂星雲)周辺の星図(www.astro.cz) |

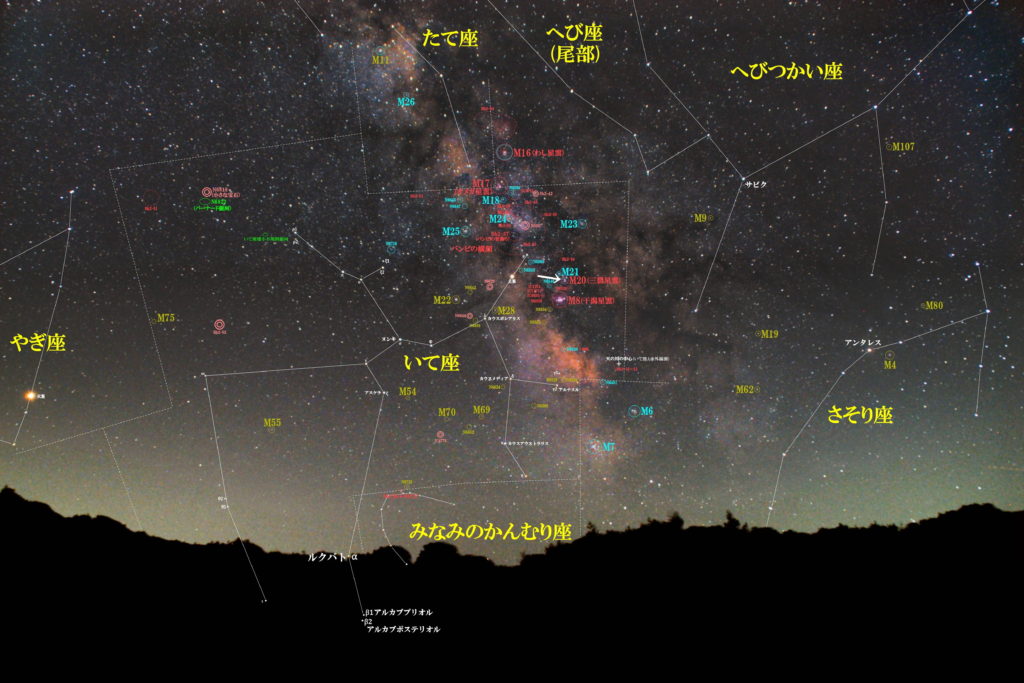

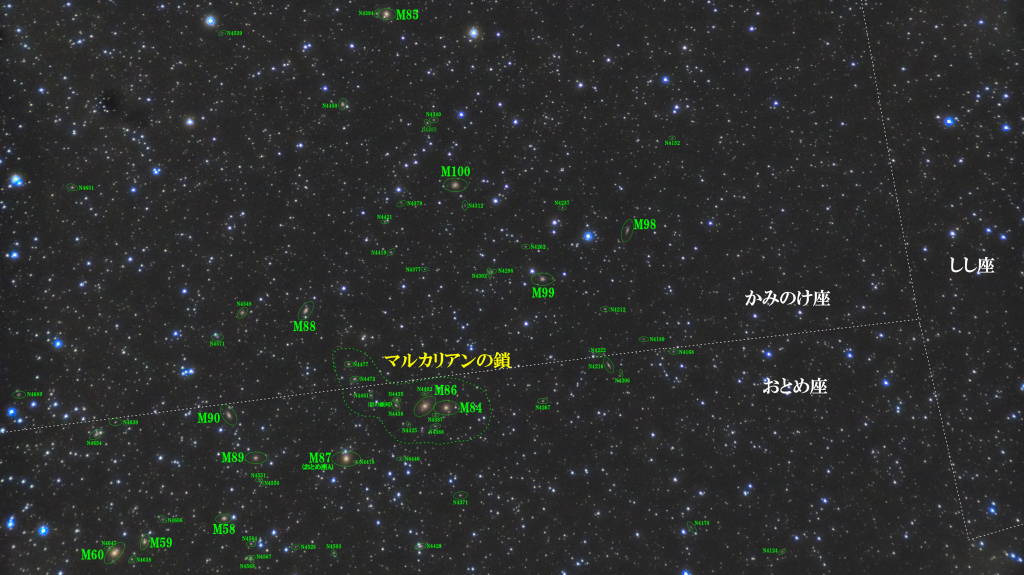

写真星図

三裂星雲(M20/メシエ20)の位置と「いて座」付近の天体がわかる写真星図です。

一眼レフカメラ+反射望遠鏡

CANON EOS KISS X2+国際光器WHITEY DOB

ISO1600/F4.8/露出130秒/2枚/FL換算約2344mm

上の撮影データ

| 撮影日時 | 2013年8月2日(撮影者Nさん) |

|---|---|

| 撮影場所 | フォレストパーク神野山 |

| 反射望遠鏡 | 国際光器 WHITEY DOB(D=250mm F=1200mm)F4.8:ニュートン式 |

| カメラ | Canon EOS Kiss X2|Amazonで探す |

| フィルター | なし |

| 露出時間 | ISO1600/130秒/2枚=総露出時間4分20秒 |

| NR | 不明 |

| 焦点距離 | FL換算1920mmの直焦点撮影で画像は約2344mm |

| トリミング | 「4272×2848」→「3498×1967」 |

| フラット処理 | なし |

| ダーク減算 | カメラのダーク処理 |

| コンポジット | 加算平均コンポジット |

| 赤道儀 | アトラスEQ-G赤道儀 |

| 自動導入コントローラー | オートガイド |

| 画像処理ソフト | Canon Digital Photo Professional4(DPP4) |

| コメント |

親戚のNさん撮影の三裂星雲。 jpeg2枚でこんなに写るとか30cmは驚異的ですね。 |

一眼レフ+カメラレンズ

PENTAX KP+TAMRON ズームレンズ AF18-200mm F3.5-6.3 XR DiII

ISO12800/F6.3/露出30秒/92枚/FL換算約320mm

【中央下】M8(干潟星雲)【中央左上】M20(三裂星雲)【左】散開星団M21【中央右上】火星|ISO12800/F6.3/露出30秒/92枚/FL換算約320mm|リコーPENTAX KP+TAMRON ズームレンズ AF18-200mm F3.5-6.3 XR DiII|上が天の北極

上の撮影データ

| 撮影日時 | 2018年03月18日04時04分15秒~ |

|---|---|

| 撮影場所 | 奈良県山添村 |

| カメラ | リコー PENTAX KP |

| レンズ | TAMRON ズームレンズ AF18-200mm F3.5-6.3 XR DiII ペンタックス用 APS-C専用 A14P|Amazonで探す |

| フィルター | なし |

| 露光時間 | ISO12800/30秒/92枚=総露光時間2760秒(46分) |

| NR | off |

| 焦点距離 | FL換算320mm |

| トリミング | 「6016×4000」→「5633×3763」 |

| フラット処理 | ソフトビニングフラット補正 |

| ダーク減算 | なし |

| コンポジット | 加算平均コンポジット |

| 赤道儀 | ビクセン SP赤道儀 スーパーポラリス |

| 自動導入コントローラー | ビクセン スカイセンサー2000PC(オートガイドなしで赤道儀追尾のみ) |

| 画像処理ソフト | ステライメージ8 |

| 画像処理方法 | ステライメージ8で自動コンポジット→ソフトビニングフラット補正→ホワイトバランス→レベル補正→RGB減算マスクで青ハロ除去→ステライメージ8の青ハロ・偽色除去→星マスク→ノイズ処理→ソフトビニング星雲マスク→Lab色彩補正→デジタル現像 | 画像処理動画 | 青ハロがひどいM8(干潟星雲)とM20(三裂星雲)と火星の天体写真の画像処理(2018年3月18日撮影分) |

| コメント |

RGB分解してBからRを減算したマスクで青ハロ除去し、その後ステライメージ8の青ハロ除去をしたらまずまず青ハロが除去できました。 今回カメラレンズで撮影して青ハロって言うのが良くわかった。 カメラレンズは開放で使わないで1段絞って撮影した方が青ハロが出なくて良さそうです。 しかし、M8とM20の間を火星が通るなんて珍しいし周囲には木星も土星もあって天の川が大賑わいでした。 |