スパイダー星雲(IC417/Sh2-234)の位置や星図と天体写真や撮影データです。

季節は冬でぎょしゃ座にある散光星雲。

位置はβ星エルナトからα星カペラに向かって1/3位で「赤経05h28m06.0s/赤緯+34゚26’00”」

β星エルナトからは「赤経差+00h01m53.0s/赤緯差+5゚49’28″」

α星カペラからは「赤経差+00h11m13.7s/赤緯差-11゚34’14″」

明るさは10等級位で大きさは「13’×11′」位だが、周辺に広がる淡い部分まで入れると蜘蛛の巣状になっており「30’×30′」位ありそう。

適正焦点距離は2,000~3,000㎜位。

周囲の淡い部分まで入れる場合は1,600mm位。

フライ星雲(NGC1931/Sh2-237)を含めると1,000~1,500mm位。

散開星団のNGC1907まで含めると800mm位。

M36とM38とおたまじゃくし星雲(IC410/Sh2-236)まで含める場合は500mm位。

勾玉星雲(IC405/Sh2-229)も入れる場合は200mm位がおすすめ。

一眼カメラと天体望遠鏡やカメラレンズで撮影して随時更新します。

天体情報

| 名称/種類 | IC417/Sh2-234/Caldwell46/LBN804/散光星雲 |

|---|---|

| 和名 | スパイダー星雲 |

| 英語 | Spider Nebula |

| 位置 | 赤経05h28m06.0s/赤緯+34゚26’00″(J2000) |

| 光度/視直径 | 10.0等位/【中心部】13’×11’【周辺まで】30’×30′ |

| 距離 | 10,000光年 |

| 季節/星座 | 冬の星座|ぎょしゃ座 |

| ぎょしゃ座のメシエ | 【散開星団】M36|M37|M38 |

| 近くの恒星 | エルナト|メンカリナン|カペラ|アルデバラン|ベテルギウス|カストル|ポルックス |

写真星図

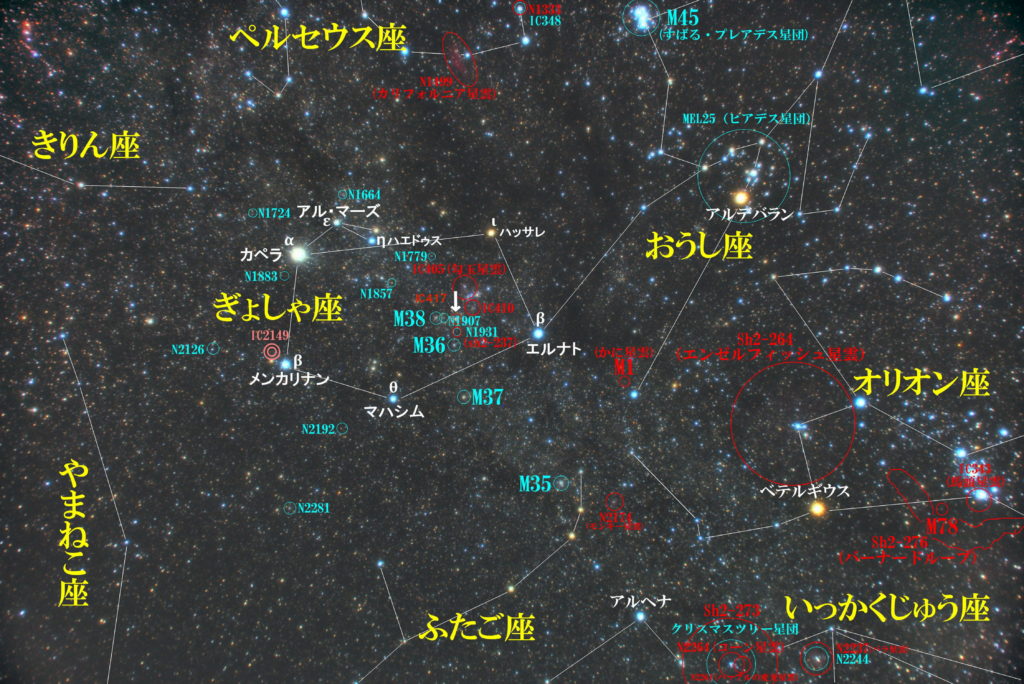

IC417(Sh2-234)スパイダー星雲の位置とぎょしゃ座付近の天体がわかる写真星図です。

スパイダー星雲(IC417/Sh2-234)の位置と「ぎょしゃ座」付近の天体がわかる写真星図|リコーPENTAX KP+TAMRONズームレンズ18-200mm++KenkoソフトフィルターPRO1D

ぎょしゃ座にあるスパイダー星雲(IC417/Sh2-234)とおたまじゃくし星雲(IC410/Sh2-236)と勾玉星雲(IC405/Sh2-229)とフライ星雲(NGC1931/Sh2-237)とSh2-230の位置がわかる写真星図|焦点距離約330mm|CANON EOS KISS X2 赤外線改造カメラ+SIGMA ズームレンズ APO70-200mm F2.8 EX DG OS HSM

一眼レフ+カメラレンズ

CANON EOS KISS X2+シグマ ズームレンズAPO70-200mmF2.8EX DG OS HSM

ISO1600/F2.8/露出2分/35枚/FL換算約1895mmと993mm

スパイダー星雲(IC417/Sh2-234)|ISO1600/F2.8/露光2分/35枚/FL換算約1895mm|CANON EOS KISS X2 赤外線改造カメラ+SIGMA ズームレンズ APO70-200mm F2.8 EX DG OS HSM

【左】フライ星雲(NGC1931)と【右】スパイダー星雲(IC417/Sh2-234)|ISO1600/F2.8/露光2分/35枚/FL換算約993mm|CANON EOS KISS X2 赤外線改造カメラ+SIGMA ズームレンズ APO70-200mm F2.8 EX DG OS HSM

上の撮影データ

| 撮影日時 | 2020年10月21日00時08分28秒~ |

|---|---|

| 撮影場所 | フォレストパーク神野山 |

| カメラ | Canon EOS Kiss X2|Amazonで探す(赤外線改造機) |

| カメラレンズ | SIGMA 望遠ズームレンズ APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM |

| フィルター | なし |

| ISO/露光時間 | ISO1600/F2.8/2分/35枚=総露光時間70分(4200秒) |

| ノイズリダクション | off |

| 焦点距離 | FL換算約【上】1895mm【下】993mm |

| フラット処理 | ソフトビニングフラット補正 |

| ダーク減算 | なし |

| コンポジット | 加算平均コンポジット |

| 赤道儀 | Kenko スカイメモS |

| コントローラー | なし(オートガイドなしで赤道儀追尾のみ) |

| 画像処理ソフト | Digital Photo Professional4(DPP4)|ステライメージ8|Paint Shop Pro 2021 Ultimate |

| 画像処理方法 | DPP4でホワイトバランスとレベル補正のみRAW現像をしてtiff化→ST8で自動コンポジット→レベル補正→ホワイトバランス→カブリ補正→ソフトビニングフラット補正→レベル補正→ホワイトバランス→星マスク→ノイズ処理→トーンカーブ→Corel PaintShopのDenoise AI(ノイズ低減AI)→センサーゴミの汚れ処理→ミニマムフィルター星雲マスク→トーンカーブ→星雲だけカラーバランス→RGB減算マスク(B-Gチャンネル)→カラーバランス→コントラスト調整→光芒マスク→恒星のみカラーバランス→背景マスク→背景のみカラーバランス→バックグラウンドスムース→レベル補正→コントラスト調整 |

| コメント |

今回はスパイダー星雲の中心部しか撮れませんでしたが、もっと露光すると周辺が蜘蛛の巣状に広がっているようです。 ISO1600/F2.8/2分では足りませんでした。 今回はCANONの赤外線改造機での撮影でしたが、次はPENTAX KPのノーマルカメラと反射望遠鏡で1,200mm位でISO25600/F5/30秒かISO51200/F5/30秒かで短時間多枚数露光をしてみようと思います。 天体望遠鏡だと基本的にスパイダー星雲だけじゃなくてフライ星雲(ハエ星雲)もセットで撮る形かなぁ。 ここは蜘蛛がハエを捕まえている風に見えると言う場所のようです。 そんな風に写せると嬉しいのですが、次回頑張ってみようと思います。 周辺は結構淡いので、ノーマル機だとどこまで写るか? たくさんコンポジットして何とか映し出したいです。 |