スカイメモSの目盛環(めもりかん)の初期設定もしておきました。

レクチルアプリを使えば極軸合わせはできるので別に目盛環のセッティングはやらなくても良いですが、

- アプリが対応しなくなった時の為

- 山奥過ぎてスマホの電波が届かない

- GPSのバグで変な位置情報を示す

- アプリが指す北極星の位置が正しいかの確認

- スマホを忘れた・壊れた

- 一応目盛環が付いているので設定だけしておく

- 勉強の為

こんな感じで一応設定しておこうかと思います。

この目盛環の初期設定は極軸合わせのレクチルアプリが無い古い赤道儀の場合にやる昔ながらのセッティングです。

目盛環って何?

スカイメモSはポータブル赤道儀なので極軸望遠鏡の目盛環(時間目盛と月日目盛)しかありません。

普通の赤緯軸と赤経軸の両軸がある赤道儀は

- 赤緯軸の目盛環(R.A.=Right Ascension)

- 赤経軸の目盛環(Decl.=Declination)

- 極軸望遠鏡の極軸合わせ用の目盛環(時間目盛と月日目盛)

この3つの目盛環があります。

スカイメモSは極軸望遠鏡の目盛環(時間目盛と月日目盛)だけですね。

赤緯軸や赤経軸がある赤道儀は目的の天体の座標さえわかれば目盛環を使って手動で導入できるんです。

ですがスカイメモSは手動導入するには星図で天体の位置を確認して地道に狙う形になります。

と思っていたのですが、ネット検索しているとスカイメモSに赤緯・赤経目盛環を自作して手動導入されている方がいらっしゃるんですね。

僕は星景写真以外にも300mmや400mmでも結構撮っているのですが、先日網状星雲を狙う時に結構手こずりました。

ですので暇が出来たら目盛環作成にチャレンジしてみようと思います。

では本題に入りたいと思いますが、スカイメモSの目盛環は極軸合わせ用の目盛環しかないのでそれを目盛環と呼ぶことにします。

スカイメモSの目盛環の初期設定

目盛環の初期設定をする前に極軸望遠鏡の光軸調整をしておいて下さい。

水平にする

まずは三脚の上に微動雲台を取付けて、その上にスカイメモS本体を載せて水準器でなるべく水平にします。

※水準器の泡で水平にするって言っても誤差がありますが、突き詰めると厄介なのでここでは触れません。

鉄塔やビルを探して極軸望遠鏡の視野に入れます。

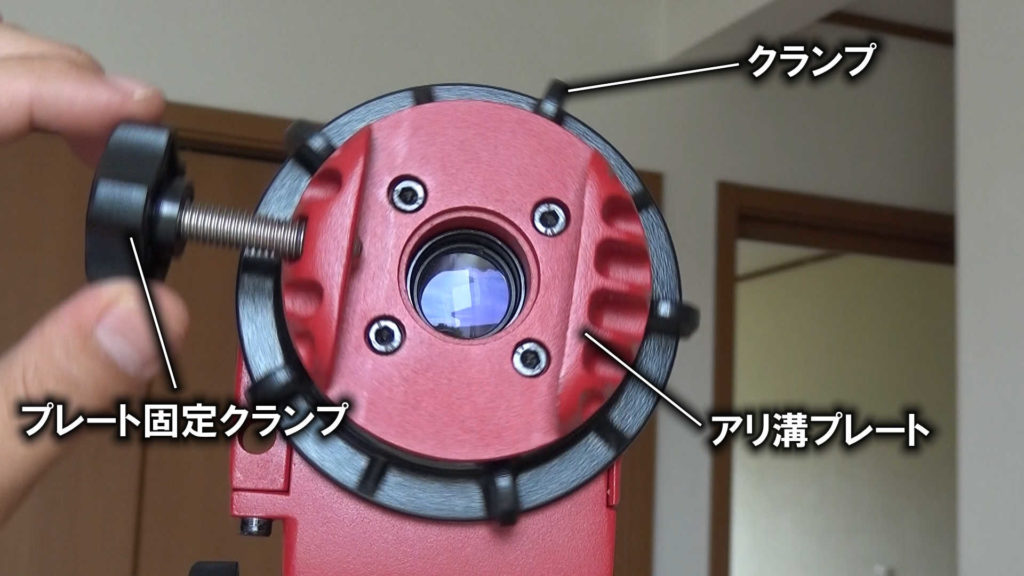

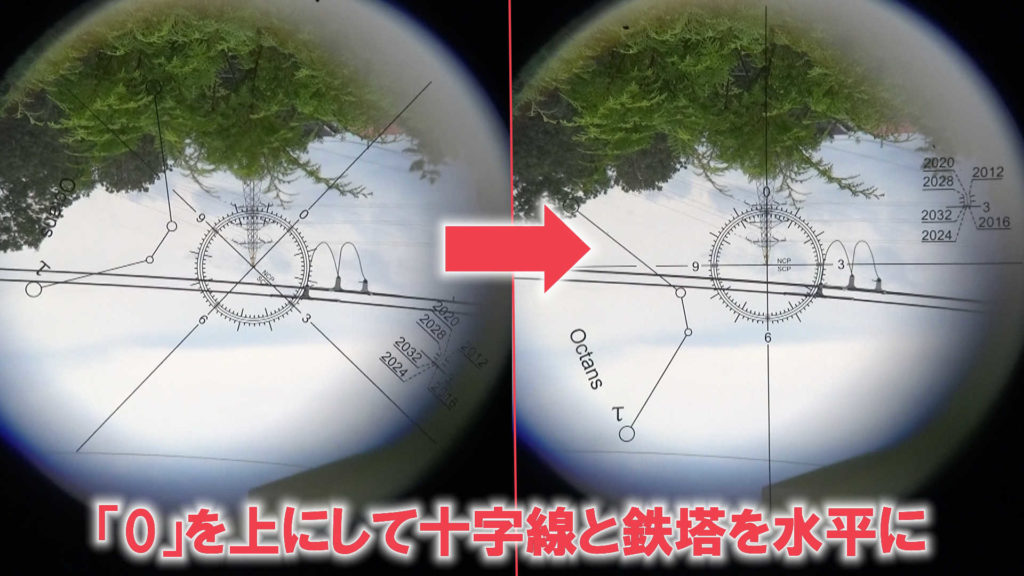

微動雲台を使って鉄塔の頂点を十字線の真ん中に入れて、本体の「プレート固定クランプ」か「アリ溝プレート」を動かして赤道儀を回転させてレクチル内に記されている「0」を上にして、今度はレクチル内の十字線を鉄塔と水平にします。

やってて思ったのですが、この時クランプを若干だけ締めておくと後の作業が楽です。

締めると言っても硬く締めるのではなくて、手で軽く回転するけど手を離したらピタッと止まる程度に軽く締めておく感じです。

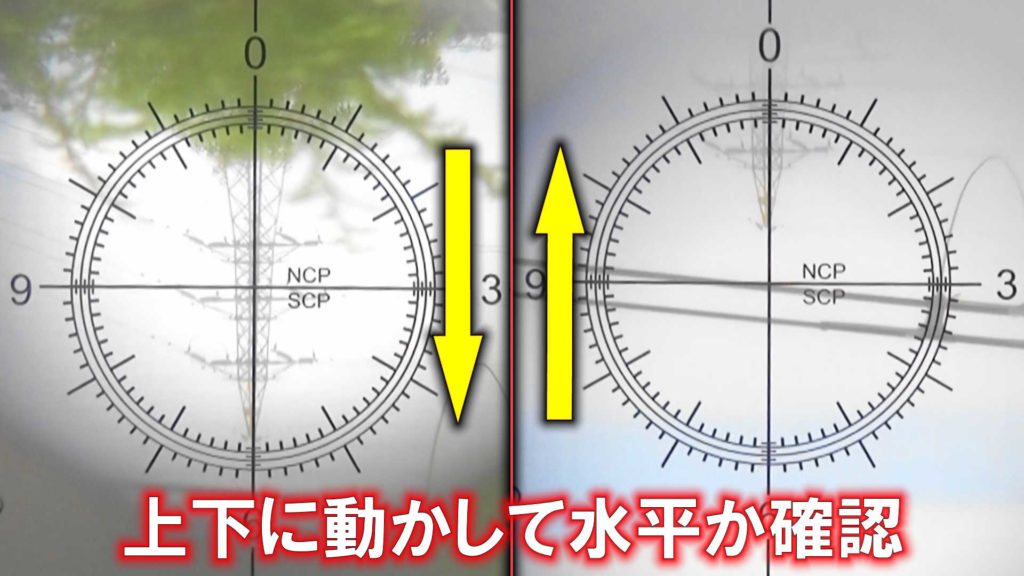

次に十字線が鉄塔と水平になっているかを確認する為に微動雲台の緯度調整ノブを回してレクチル内を上下に動かしてみて下さい。

水平であれば鉄塔やビルが十字線の縦の線と重なりながら上下しますが、回転角度がズレていたら十字線と鉄塔の中心からズレていきます。

凄くシビアな調整ですが根気よく平行にしてみて下さい。

これで十字線は水平だ!って場所が決まればクランプを少し締めておくと後の目盛環の設定がし易いですが、締めた時にまた若干回転して十字線がズレてしまう事があるので良し悪しです。

僕は増し締めせずに最初に微妙に軽く締めた状態だけで目盛環の設定をしています。

北極星の南中時刻を調べる

レクチルの十字線を水平にできたら北極星の南中時刻を調べて目盛環の日時を設定します。

北極星の南中時刻と言っても

- 場所によって南中時刻は変わる

- 毎日南中するのでどの日にするかで変わる

- 同じ場所と日時でも毎年少しずつ変わる

なので好きな場所と好きな日の北極星の南中時刻を設定すれば良いと思いますがいろいろパターンはあると思います。

- 東経135°の子午線が通る明石市を基準に10月10日の北極星の南中時刻を設定する

- いつも天体撮影する観測地を基準に嫁さんの誕生日の北極星の南中時刻を設定する

- 自分の家を基準に自分の誕生日の北極星の南中時刻を設定する

- お気に入りの神社を基準に嫁さんとの結婚記念日の北極星の南中時刻を設定する

- 徳川埋蔵金が埋められている場所を特定してそこを基準に彼の命日(6月1日)の北極星の南中時刻を設定する

- 好きな有名人をストーキングして自宅を基準に誕生日の北極星の南中時刻を設定する※一応言っときますが冗談ですよ(;’∀’)

いろいろ検討したのですが僕は無難な①番にすることにしました。

目盛環の初期設定を東経135°で10月10日の北極星の南中時刻を選択した理由は

- 東経135°を基準にしておくと撮影場所が変わった時でも経度差補正目盛リングの設定をする時に細かい計算が必要ないので簡単

- どこを基準にしたか忘れない

- 南中時刻を多くの方が同じ場所で同じ日付に統一していると話がわかりやすい

- 南中時刻を多くの方が同じ場所で同じ日付に統一していると西暦単位の南中時刻の表が作りやすい・わかりやすい

などから素直にスカイメモSのマニュアル通り、東経135°10月10日の北極星の南中時刻に設定する事にしました。

後は毎年少しずつ北極星は移動するので西暦も関係します。

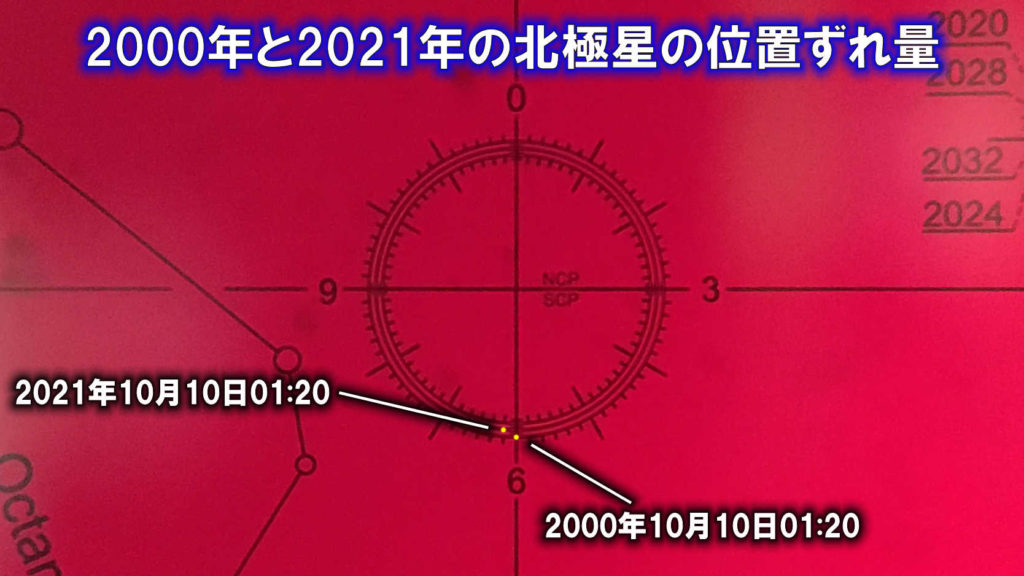

東経135°10月10日と言っても西暦何年かで北極星の位置が変わります。

マニュアルでは10月10日1時20分となっており、注意書きで毎年数分ずつ変わりますと記載されています。

これって同じ10月10日でもうるう年があったりなかったりとか言う非常にややこしい計算の結果なんだと思います。

また、歳差運動で北極星の位置もズレる。

そこでマニュアルの1時20分が西暦何年なのか調べた結果、2000年の10月10日でした。

この記事を書いているのは2021年なので調べてみましたが、2021年10月10日の東経135°の北極星の南中時刻は1時46分でした。

スカイメモSのマニュアルが書かれた2000年と2021年では26分も差があるんですね。

2000年10月10日01:20のままの目盛環の設定で21年後の同じ日時である2021年10月10日01:20に北極星を視野に入れると26分回転位置が変わり、尚且つ歳差運動で2020年より若干中心寄りに北極星が移動する形になると思います。

レクチルを覗いた時の北極星の位置がどれ位ズレるか気になったので調べてたらこんな感じになりました。

もし2000年の設定のままだと「何だか最近星が流れるような・・・」と言う違いを感じる方も居るかもしれません。

焦点距離1,000㎜や2,000㎜の望遠鏡を使っている方なら「これじゃ星が流れて当たり前」と思うかもしれませんし、単焦点で星景写真を撮っている方なら「この程度で星が流れる訳がない」と思うかもしれません。

スカイメモSは500mm位までの小型屈折望遠鏡位までしか積むことはないと思いますが、500㎜ならそこそこ影響があると思います。

僕は別の両軸のある赤道儀でオートガイドなしのノータッチガイドで焦点距離約1,200mm/露光30秒で撮る事が多いのですが、この北極星のズレ量なら星が流れて気になります。

この北極星のズレ量は焦点距離が長くなればなる程、露光時間が長ければ長い程に影響を受けますし、もし光軸がズレていると更に影響を受けてしまいます。

そもそも赤道儀が水平かどうかの問題もありますが、可能な部分は正確に合わせておく方が星が流れにくくなると思います。

僕は北極星の南中時刻を知るのにステラナビゲーターを使用していますが、「国立天文台の恒星の出入りと子午線通過」などでも知る事ができます。

今はアプリで極軸合わせをする方が多いので必要ないかもしれませんが、私は古いビクセンのSP赤道儀を使っているので同じような方の為に一応表を作ってみました。

| 2021年 | 01:46 |

|---|---|

| 2022年 | 01:49 |

| 2023年 | 01:51 |

| 2024年 | 01:50 |

| 2025年 | 01:52 |

| 2026年 | 01:55 |

| 2027年 | 01:58 |

| 2028年 | 01:57 |

| 2029年 | 02:00 |

| 2030年 | 02:02 |

| 2031年 | 02:05 |

| 2032年 | 02:04 |

と言う事で今回は2021年10月10日01:46で設定する事にしました。

目盛環をセッティングする

ここからは水平にした赤道儀及び水平にした十字線が回転しないように注意して調整して下さい。

- 「経度差目盛リング」の固定イモネジ(1.5mm)を緩める(完全に緩めず回転はするけど直ぐに締まる程度に緩める)

- 固定されて動かない時間目盛の01:46の位置を確認

- 自由に動かせる「月日目盛リング」の10月10日の位置を確認

- 自由に動かせる「月日目盛リング」を優しく指で回して「10月10日」の線を時間目盛の01:46付近の位置に合わせる

- 「月日目盛リング」が10月10日01:46の位置で動かないように押さえながら尚且つ六角レンチを挿したまま「経度差目盛リング」の指示線が「0」になるように回して固定イモネジを締める

- レクチルを覗いて微動雲台の経緯ノブで上下に動かして十字線が水平のままになっているか再度確認

※経度差目盛リングの固定イモネジ(1.5mm)を締める時に「月日目盛リング」がズレたりするので、「月日目盛リング」がズレないように指で押さえながら締め付けるとうまくいきました。

最後にレクチルを覗いて十字線が平行を保っているか確認して下さい。

以上で目盛環の初期設定&セッティングが終了です。

毎年やる程でもないので、何年かに1回程度目盛環の調整をしておいた方が良いかもしれません。

でも何度も言いますがレクチルアプリで極軸合わせをするならレクチルが平行になっていれば良いだけになるのでこんなことやる必要はありません。

初めて赤道儀を使う方は是非アプリで極軸合わせをすると簡単なのでその方法でやって下さい。

今度は観測地で撮影直前に行う北極星の極軸合わせについて、アプリを使った極軸合わせと目盛環を使った極軸合わせについて書こうと思います。