赤道儀で追尾しているのに星が流れて天体写真が撮れない~(┯_┯)

って機材トラブルが時々ありますよね。

星が流れる原因は「極軸望遠鏡の偏心」「極軸が合っていない」「バランスの問題」「電圧の問題」「モーターの劣化」「モーターのギアの位置」など色々ありますが、今回はそれをやってもダメでした(´;ω;`)

でもウォームギアの調整もやったら1200㎜で1分星が止まるように復活したので、今回はギアの調整について記載します。

今回は超基本的な構造である1980年代のビクセンSP赤道儀(スーパーポラリス)って超古いのでやっていますが、基本的な構造を知っているといろんな赤道儀を考える時に応用が利くので凄くいいと思います。

赤道儀のギア調整をしたことないぜって方は一度ご覧になってみて下さいませ。

赤道儀で追尾しているのに星が流れる

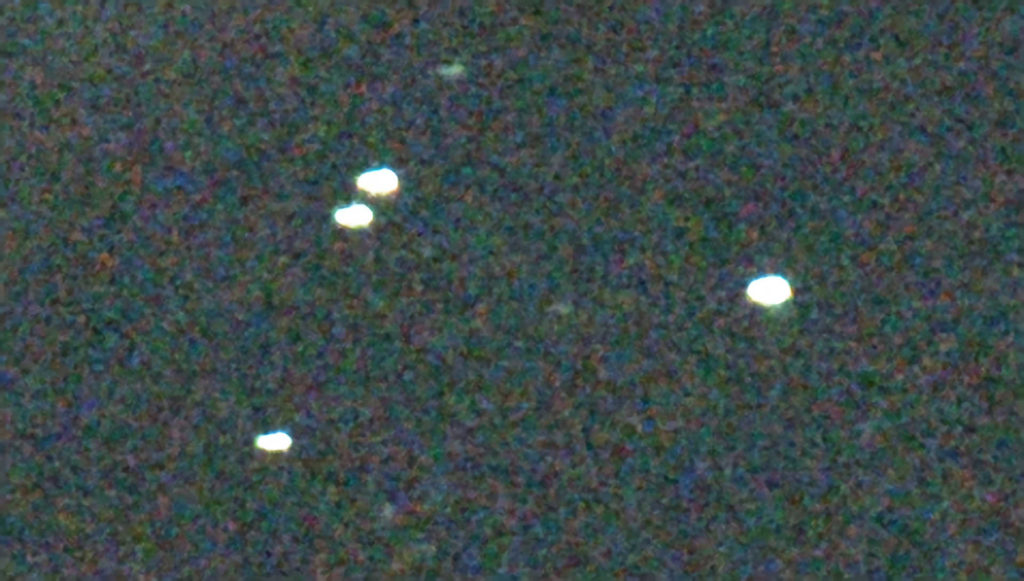

本来は1200㎜位の直焦点撮影で1分星が流れないんですが、最近こんな感じでで星が流れちゃうんですよ。

これじゃあ天体写真を撮ってられないので、現地で

- バランス調整

- 極軸合わせ

- 極軸望遠鏡の調整

- バッテリー電圧確認

- モーター側のギアの調整

これらをやってみましたが相変わらず星が流れる( ノД`)

って事でウォームギアの調整もしなくちゃいけないなぁと思い、撮影は諦めて自宅でギアを調整する事にしました。

赤道儀のギア調整

今回はビクセン「スーパーポラリス赤道儀」のギアを調整していきます。

上側が赤緯側のモーターとギアで下側が赤経側のモーターとギアです。

僕はオートガイドを使わずにそのまま追尾している(ノータッチガイド)ので、下側の赤経軸だけ調整すれば星を追尾できます。

上側の赤緯軸は自動導入の時に使うだけなので、今回は赤経軸だけ調整します。

オートガイドをしている場合は両方やっておいた方がいいかも。

では分解して内部を見てみますが、その前に良くある基本的な赤道儀の構造を把握しておいた方がスムーズに調整できると思います。

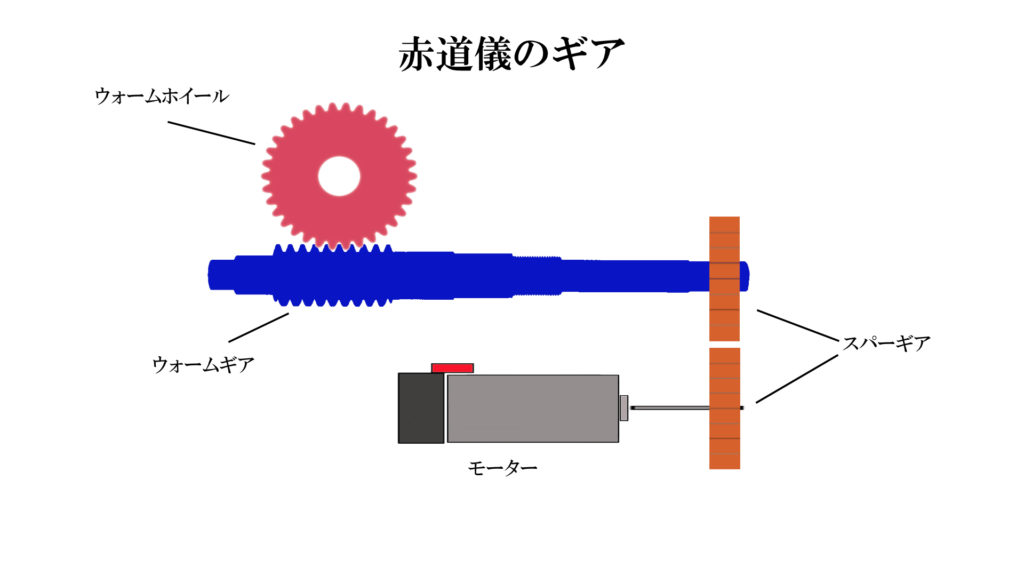

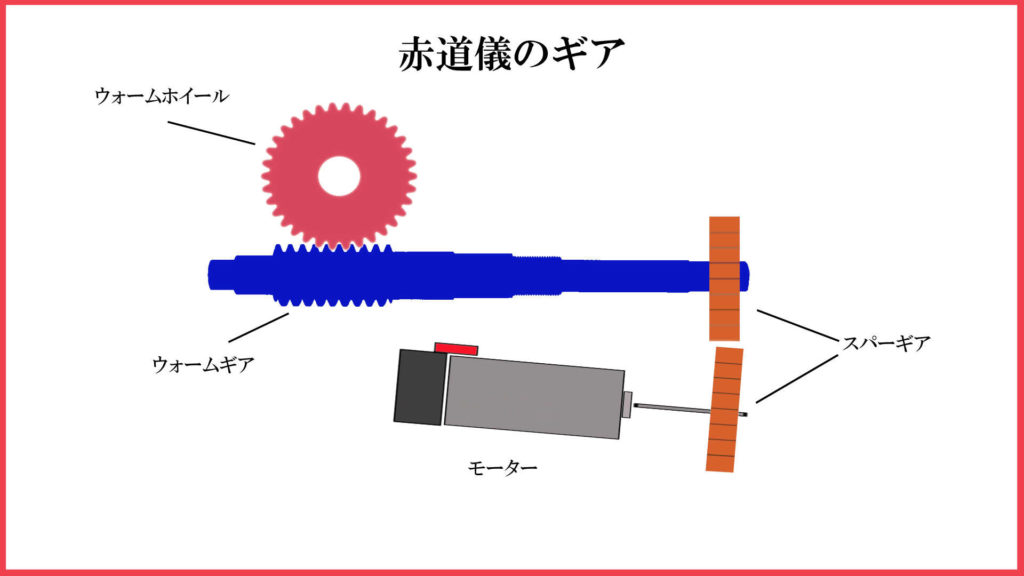

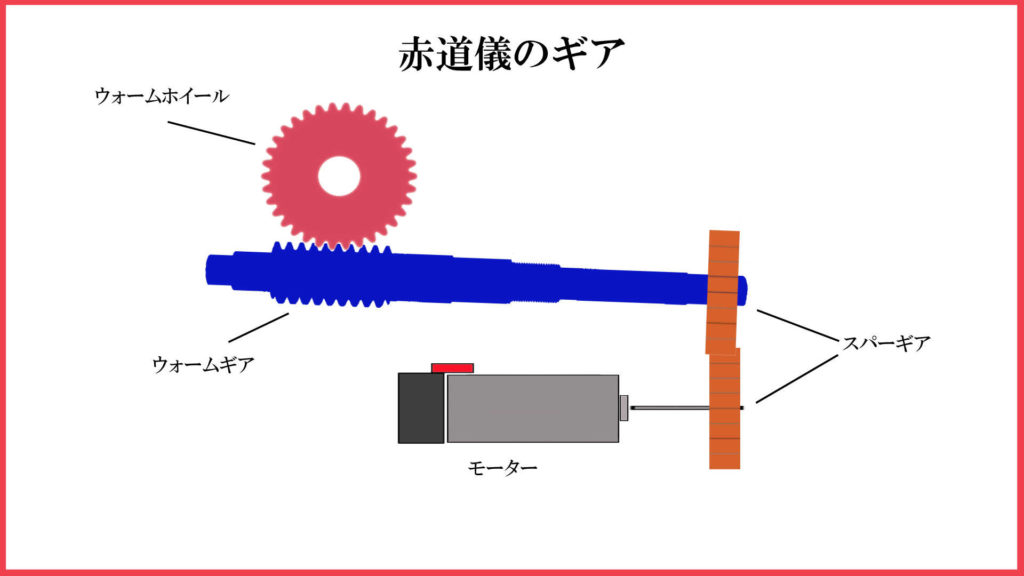

赤道儀のギアの構造

今はいろんな赤道儀がありますが、このビクセンSP赤道儀などの良くある赤道儀のギアの構造はこんな感じです。

- モーターが回転

- モーターのスパーギアが回転

- ウォームギアのスパーギアが回転

- ウォームギアが回転

- ウォームホイールが回転

こんな順番で赤道儀が回っています。

それを踏まえて調整していこうと思います。

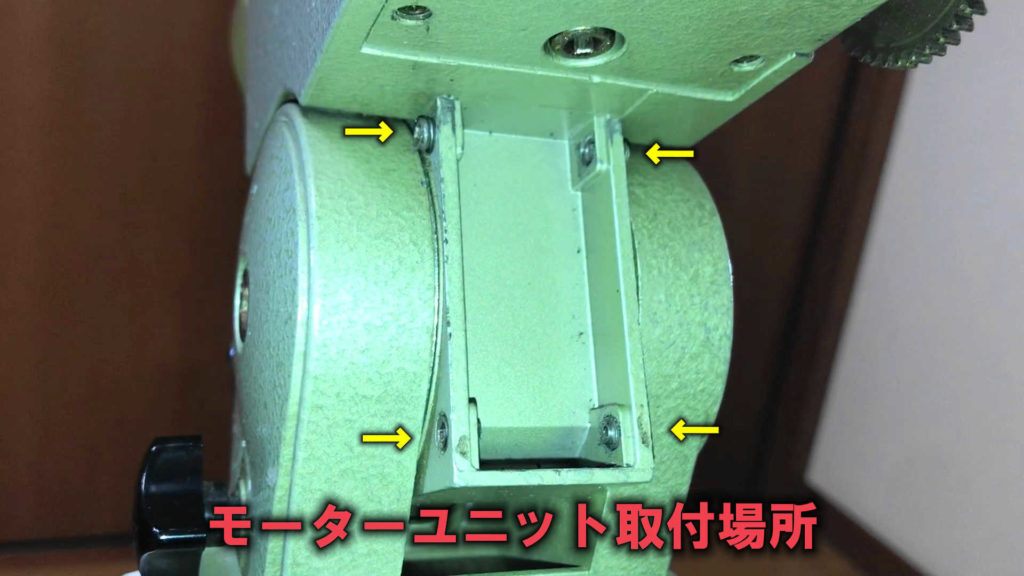

赤経側モーターユニットの取り外し

ノータッチガイドなので赤緯側は関係ないので赤経側だけ分解します。

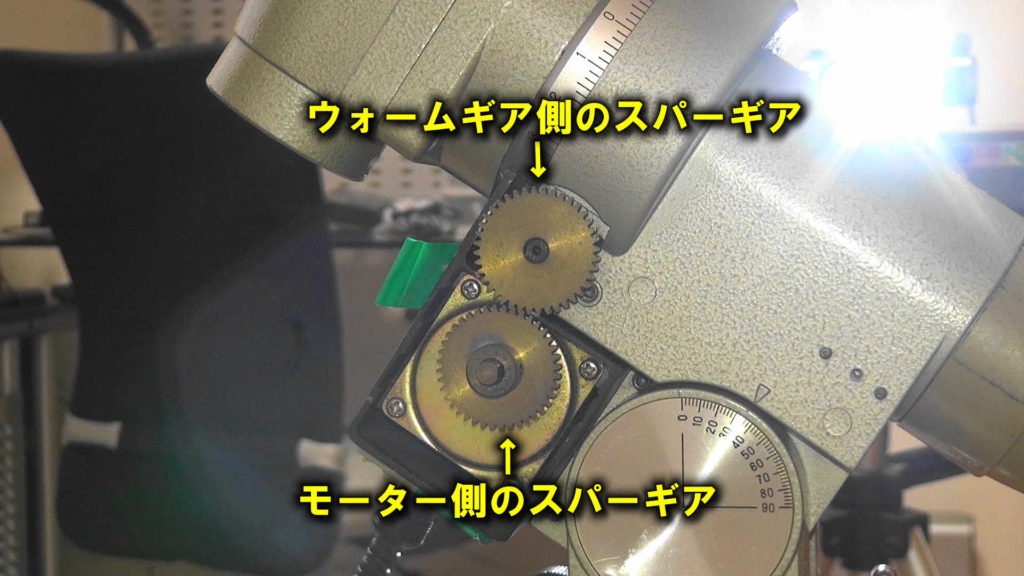

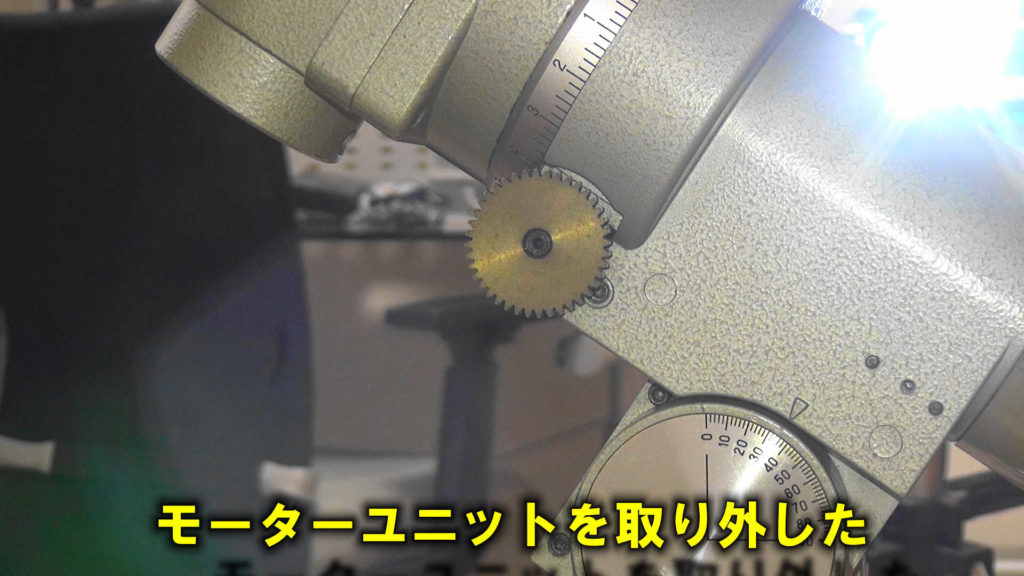

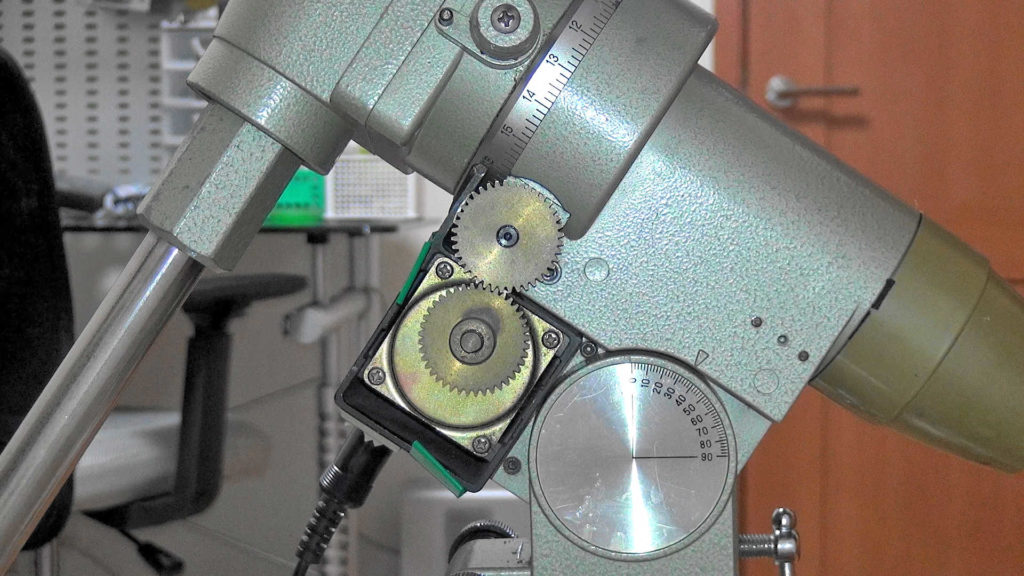

サイドカバーを取り外すとモータ側のスパーギアとウォームギア側のスパーギアが見えます。

モーターユニットは左右2点ずつで計4点の六角ボルトで固定されています。

この4点のボルトでモーターユニット側を動かしてウォームギア側のスパーギアとのクリアランスを調整するのですが、今回はどれだけ調整しても星が流れてしまうのでウォームギアも調整しようと思います。

ウォームギアを調整するにはモーターユニットを外す必要があるので取り外します。

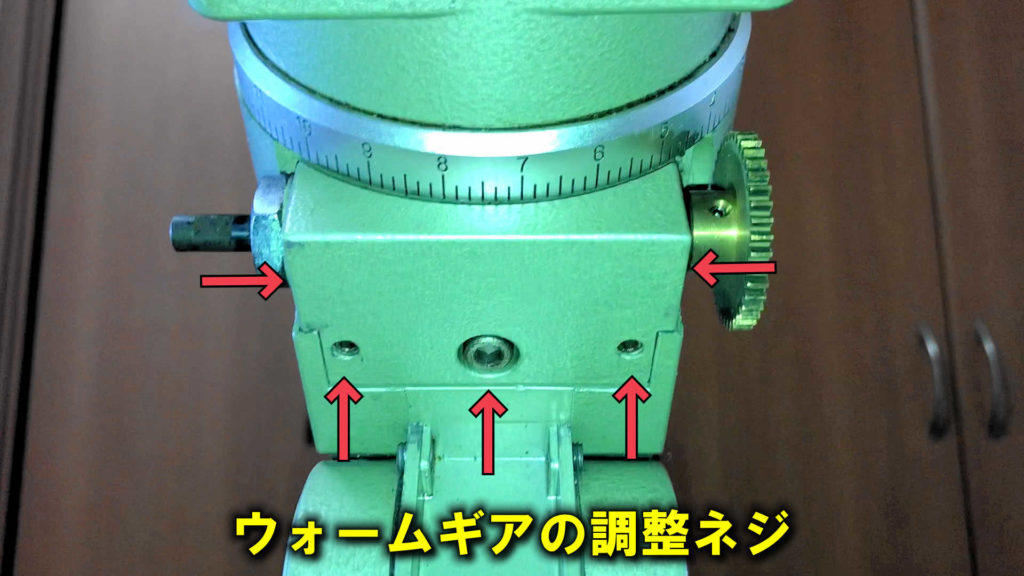

するとウォームギアユニットが見えます。

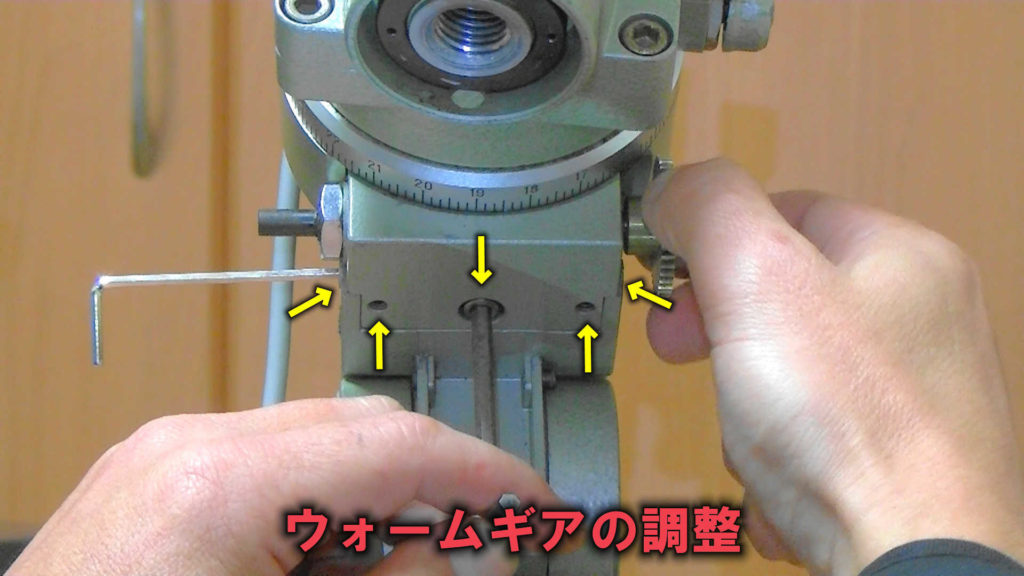

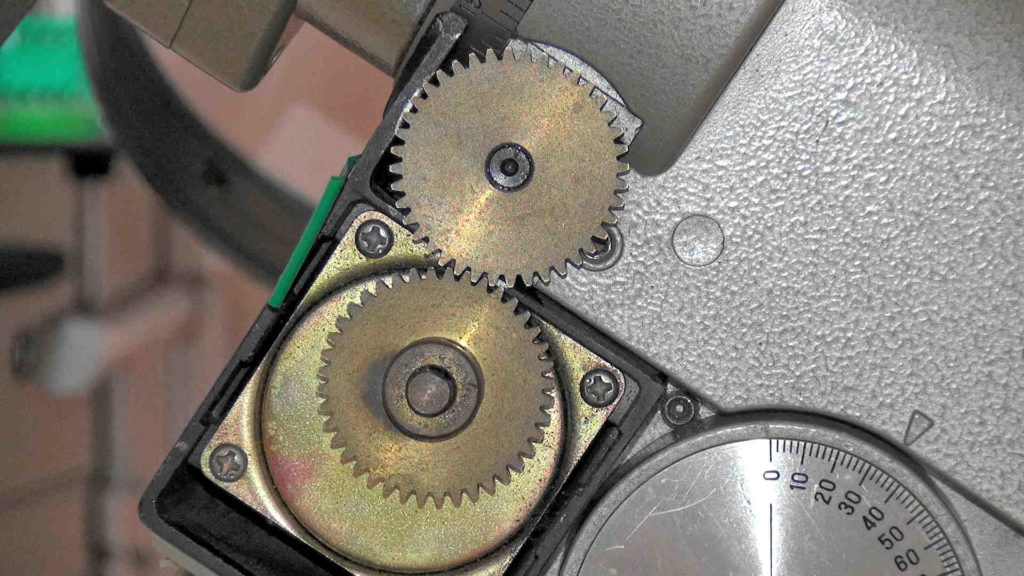

SP赤道儀の場合は下から3点と左右1点ずつの計5点で調整できるようになっていました。

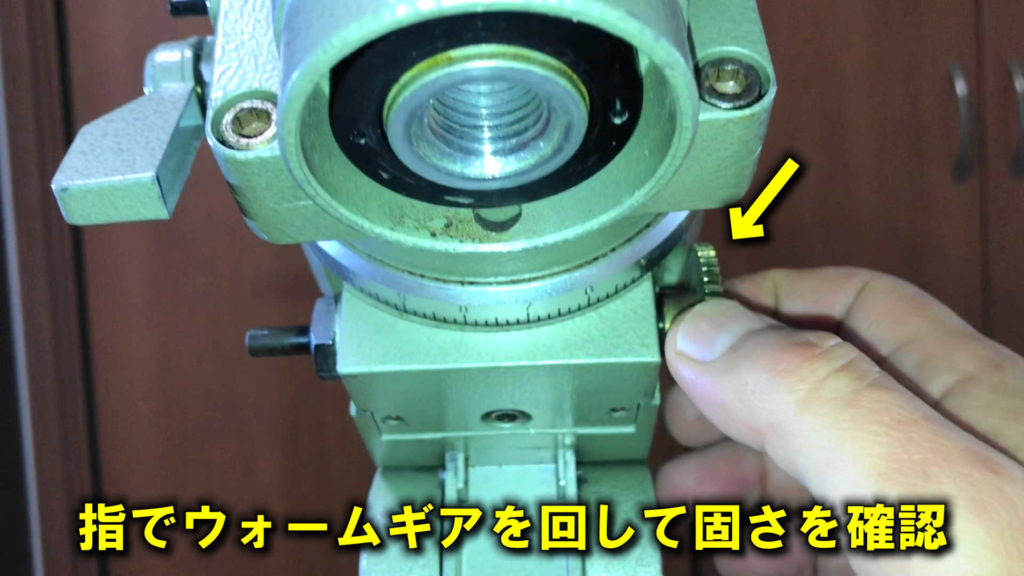

これから調整していきますが、その前にウォームギアのスパーギアを指でクルクル回してみます。

指でギアが回るのですが、若干重い感じがします。

本来もっと軽く指の腹で触りながら回るので、恐らくココが怪しいです。

ウォームギアが重いと星が流れる原因になるのですが、これは調整が必要のようです。

この5点で調整しますが、せっかくなのでどんな構造になっているか取り外して確認しようと思います。

と、ここでウォームギヤユニットのボルトを緩めていると、下3点のボルトの右側の1ヶ所が若干緩んでいる事が判明。

絶対ココが怪しい!

とりあえず取り外します。

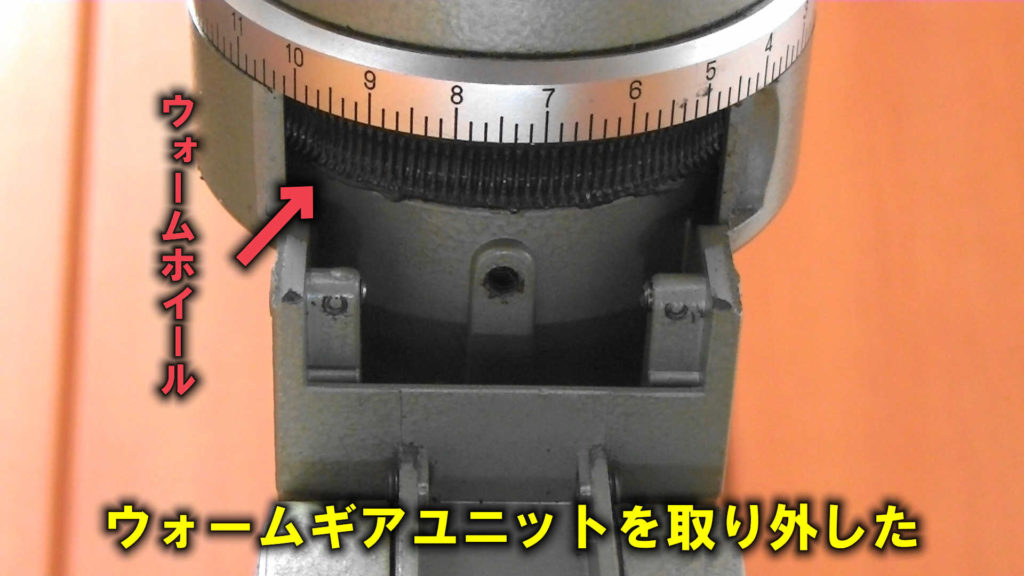

赤経側ウォームギアユニットの取り外し

このウォームギアユニットを取り外すと、赤道儀のクランプを締めていてもギアの噛み合いが外れて空転するので注意が必要ですね。

望遠鏡を取り外して分解しないとヤバいと思います。

取り外すとウォームホイールが見えました。

ウォームギアを指で回転させましたが、スムーズで特に異常はないようです。

ちょっとグリスは黒くなっていますが、今回は塗り替えずにそのまま使用します。

取り付ける前にギアがどんな風になったら星が流れるかを考えておこうと思います。

ギアの不具合パターン

ギアの良くある不具合パターンは3つ位あると思います。

モーターユニットの位置がズレている場合

モーターユニット側だけズレている場合って今まで結構良くありました。

この場合は現地でちょこっと調整すれば星が流れなくなるのですが、今回はダメでした。

ウォームギアユニットの位置がズレている場合

ウォームギアユニット側だけズレている場合は当然モーターユニット側を調整してもダメですよね。

ウォームギアはモーターユニットを外さないと調整できないので、なかなか厄介です。

撮影現場では調整しにくいですね。

モーターユニットもウォームギアユニットも位置がズレている場合

多分今回この赤道儀はこの両方位置がズレていたように思います。

理由は今まで星が流れてもモーターユニット側を調整すれば星が止まるようになっていたからです。

だからウォームギアユニットは正常だったと思います。

それがモーターユニット側をいくら調整しても星が流れた状態になってしまったので、ウォームギア側もズレたんだと思います。

モーターユニット側がズレていたせいで、ウォームギア側に変な力が掛かって徐々に狂ってきたんだと思います。

ウォームホイールの位置がズレている場合

今回はウォームホイールは問題なかったので省略しますが、ウォームホイールも稀にズレる事があると思います。

あまりズレる事は少ない箇所ですけど、たまにはグリスアップ位はした方がいいんでしょうね。

ウォームホイールを分解するのは結構大変っぽいのでよっぽどのことがない限り僕はやりません(;・∀・)

ウォームギアの取り付け

ウォームギアは下から3点と左右1ヶ所ずつの計5点で固定されていました。

この5点で前後・上下・左右・傾きなどを調整する形ですが、かなり微妙な調整になりますね。

ウォームギアが軽くスムーズに回る状態で尚且つバックラッシュが適正なところを探しながら調整していきます。

ギアを回して回転具合を確認しながら各ボルトを調整する感じでやってみました。

どの位の軽さ?どの位のバックラッシュ?って正解がわからないのが厄介ですね。

ある程度経験値っぽい気もするのですが、記事で説明するのは難しいので最後に動画を掲載しておくので良ければチェックしてみて下さい。

モーターユニットの取り付け

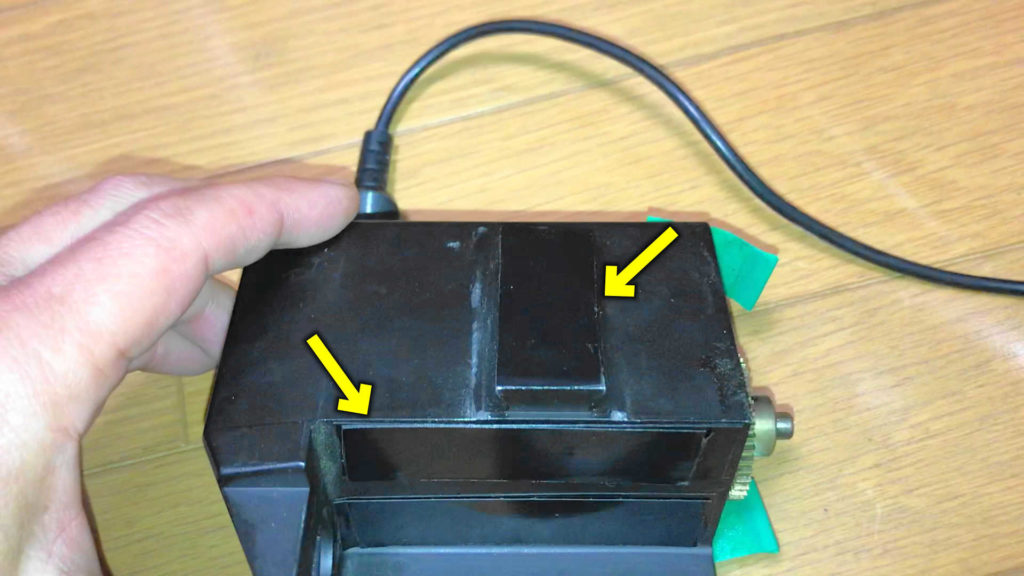

モーターユニットは赤道儀本体の溝にカパッとハメて4点で固定して調整する感じ。

この4点で微調整してウォームギアのスパーギアとモーターユニットのスパーギアのクリアランスを調整するのですが、これがなかなかうまくいきません。

って言うのも、この溝に入るモーターユニット側の凸の部分が長年の調整の結果4点のボルトの跡(傷)が入ってしまって固定しようとするといつも同じ場所に固定されてしまう。

微調整が効かなくなってきているんですよね。

なので溝に入る凸の部分とウォームギアユニットに当たる部分にそれぞれビニールテープを何枚か貼り、強く締めればちょうど良いクリアランスになるようにしました。

本来はビニールテープなんかじゃなくて超薄い鉄板みたいなのが良いんでしょうけど、とりあえずそんな都合の良い物は家になかった。

こんな感じのシックネスゲージみたいなものを入れておくことができると良いような気がするんですけどどうでしょう?

これならコンマ何ミリと言う微調整ができそうなんですけどね。

とりあえずビニールテープで代用して取付けてみます。

スパーギア同士のクリアランスがまずまず良い感じになりました。

後、0.25~0.5mmくらい狭めたい気がするけど、どうでしょう?

シックネスゲージのような薄い鉄板がないので今回はこの程度で良しとします。

バックラッシュやギアを回した感じは最後の動画にありますのでそちらをご覧下さい。

綺麗に回っていると思います。

星が流れないかテスト撮影

赤道儀のギア調整が終わったので星が流れないか?テスト撮影しました。

762mmの反射望遠鏡にAPS-Cセンサーのカメラで撮影したので焦点距離は約1200㎜です。

露光時間を1分として星が点像になるか実験です。

結果は・・・

やったぜー!

星が止まりました!!

やっとこれで天体写真が撮影できます(´∀`*)

何十枚か撮影したのですが、殆どのコマが止まっていました。

やっぱり今回はウォームギアがズレていたから星が流れていたって事がわかりました。

もし何をやっても星が流れてどうしようもないって場合は、ウォームギアの調整をした方が良いかもしれませんよ。

あぁ早く星を撮りに行きたいぜー!

動画も作ったので良かったら見て下さいませ~。

【動画】赤道儀で天体を追尾すると星が流れる時の対処方法(ギア調整編)

P.S 赤道儀のバランス具合で星が流れる場合もありますので下記からどうぞ。