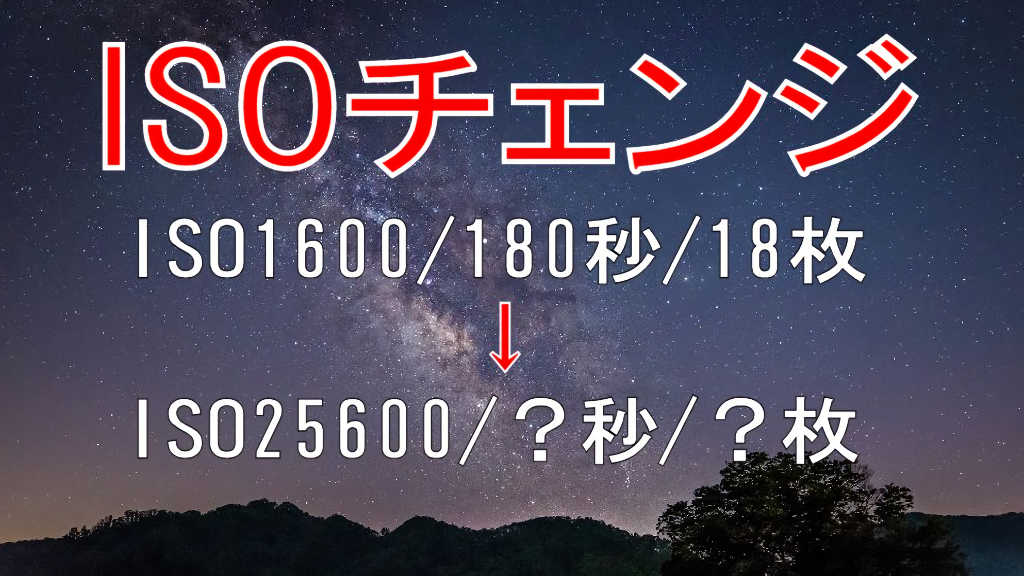

天体写真の撮影方法で良く議論される総露出時間が同じ場合の低ISO長時間露光×小枚数コンポジットvs高ISO短時間露光×多数枚コンポジット。

いろんな方が検証記事を書いて頂いているのですが、自分も気になってテストしてみました。

ただ、今回は天体写真ではなくて家の室内にある物置の床にpentax-kpを置いてテストしてみました。

理由は、

- 天体写真だと空の状況や気温・湿度・明るさなどがその都度変化してしまう

- 1枚1枚のヒストグラムが結構変わってしまう

- ガイド状況によって星にズレが生じてしまう

- 画像処理した天体写真で検証しても、画像処理の少しの誤差でテスト結果が良くわからなくなる

- 天体で検証している方はいるが、変わらないと言う意見が多いようだった

そういうのが気になり、家の温度と湿度をエアコンで一定にして明るさも一定。

テレビなどの光の変化を避けられる部屋にある物置にpentax-kpを置いてテストしてみました。

検証結果はどちらが良いかはよくわかりませんでしたが、オートガイドがない僕の今の撮影方法である「高ISO短時間露光×多数枚コンポジット」でも十分綺麗な天体写真が撮れそうだなと思いました。

なので、今後天体写真を撮影する時はISO25600位で30秒前後の露光時間で100~200位のコンポジットを1セットとしようと思います。

初心者の方でもスタック(コンポジット)すれば綺麗な写真を撮れそうですよ!

ただ、PENTAXのリアルレゾリューション(LRGB合成機能)を使うなら、1回の撮影が30秒ならば計4枚必要なので2分星を止めなくちゃいけないので、その場合はオートガイドが必須ですし、F値の暗い望遠鏡やISO感度が低いカメラしかない場合もオートガイドが必要でしょうね。

pentax-kpでの検証結果は次の通りです。

テスト設定とソフト

総露出時間とISO感度とコンポジット枚数

今回のテストは総露光時間を30秒と決めてISO100~25600までをそれぞれ明るく白飛びしないように明るさをマイナス3で少し暗くなるように撮影しました。

但し、ISO400とISO800はカメラの設定上、物理的に30秒に合わせられないのでコンポジットした時の総露光時間が32秒となってしまっていますので比較する場合に排除してもらえれば良いと思います。

- ISO100・30秒・1枚=30秒

- ISO200・15秒・2枚=30秒

- ISO400・8秒・4枚=32秒

- ISO800・4秒・8枚=32秒

- ISO1600・2秒・15枚=30秒

- ISO3200・1秒・30枚=30秒

- ISO6400・1/2秒(0.5秒)・60枚=30秒

- ISO12800・1/4秒(0.25秒)・120枚=30秒

- ISO25600・1/8秒(0.125秒)・240枚=30秒

使用ソフト

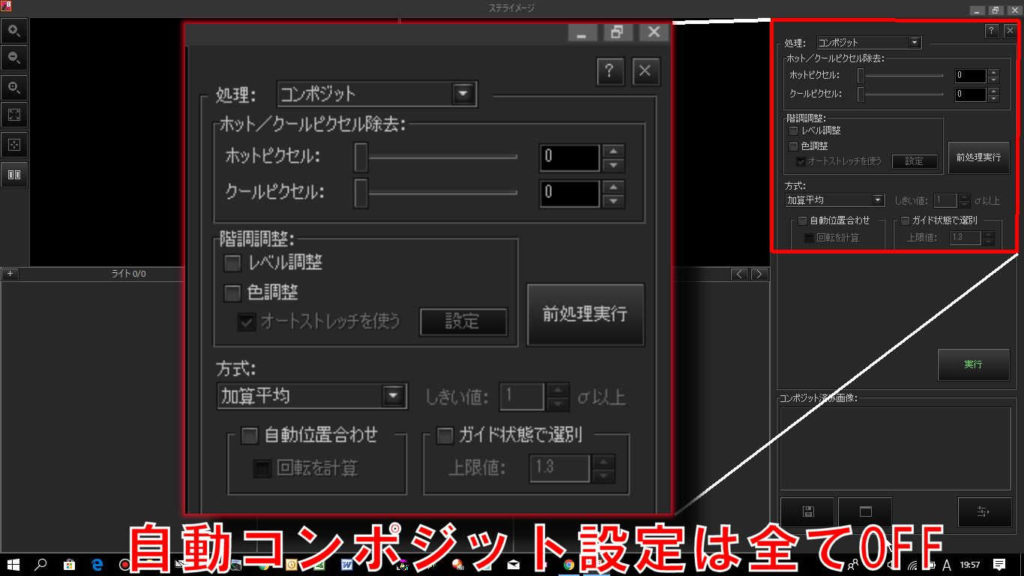

RAW現像及びコンポジットに利用したソフトはステライメージ8の自動コンポジットです。

自動コンポジットの設定は

- ホットピクセル/クールピクセル除去=なし

- 階調調整(レベル調整・色調整・オートストレッチ)=なし

- 方式=加算平均

- 自動位置合わせ=なし

- ガイド状態で選別=なし

DEEP SKY STACKER(DSS)でも行いましたが、結果は特に変わらなかったので今回は割愛します。

動画にはDSSの分も一応載せてます。

【動画】長時間露光vs短時間露光を総露出時間を合わせてテストしてみた

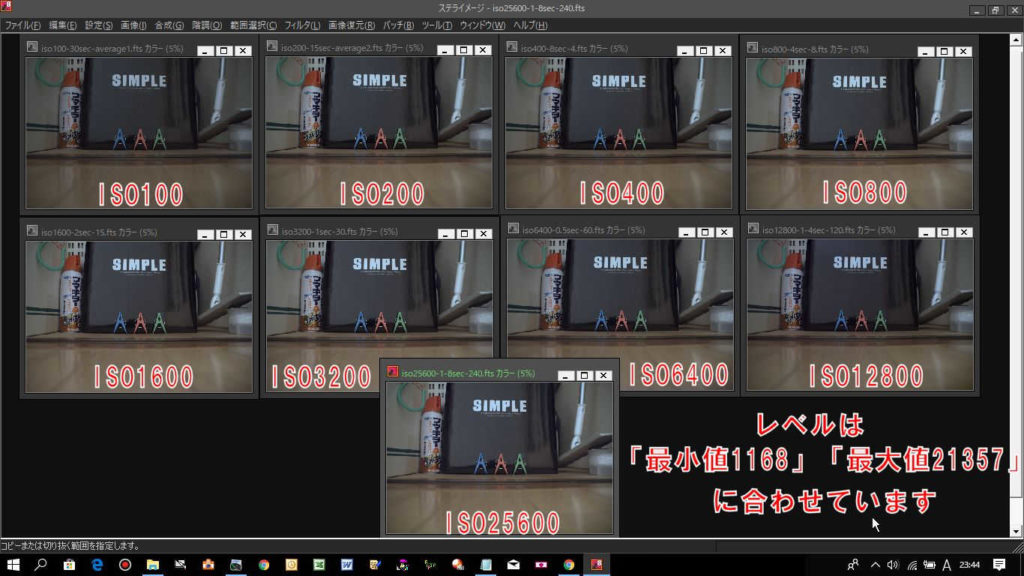

以下はISO100~ISO25600までの写真です。

レベルは「最小値1168」「最大値21357」に合わせています。

総露出時間は同じでも、ISO感度が上がるにつれてバラツキはありますが基本的に明るくなっているようです。

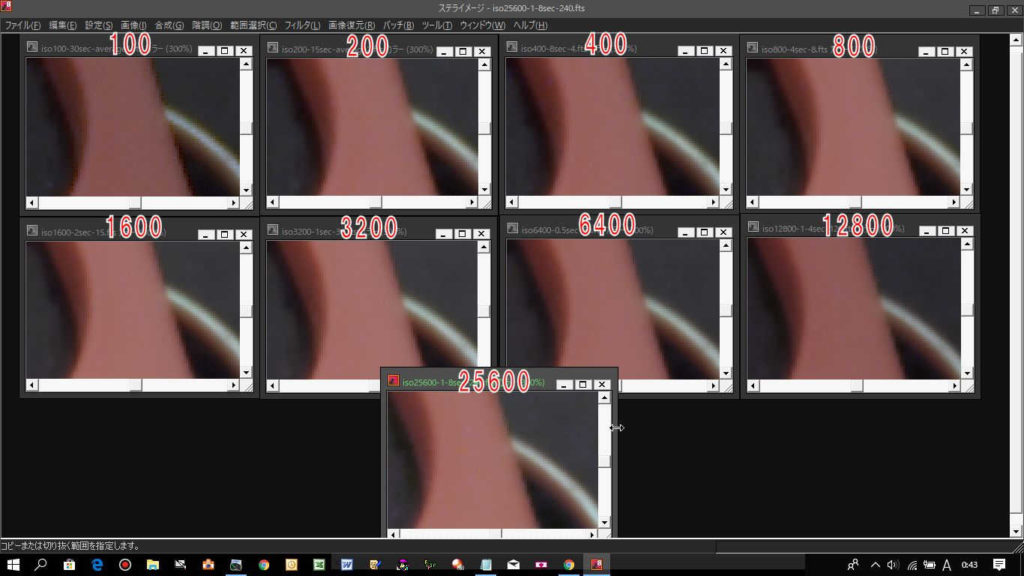

センター付近を拡大してみます。

ISO100は暗いけどディテールはあるけどギザキザした感じです。

対してISO25600は明るくなってディテールは滑らかな感じだけどボヤけていると言われればそうかもしれません。

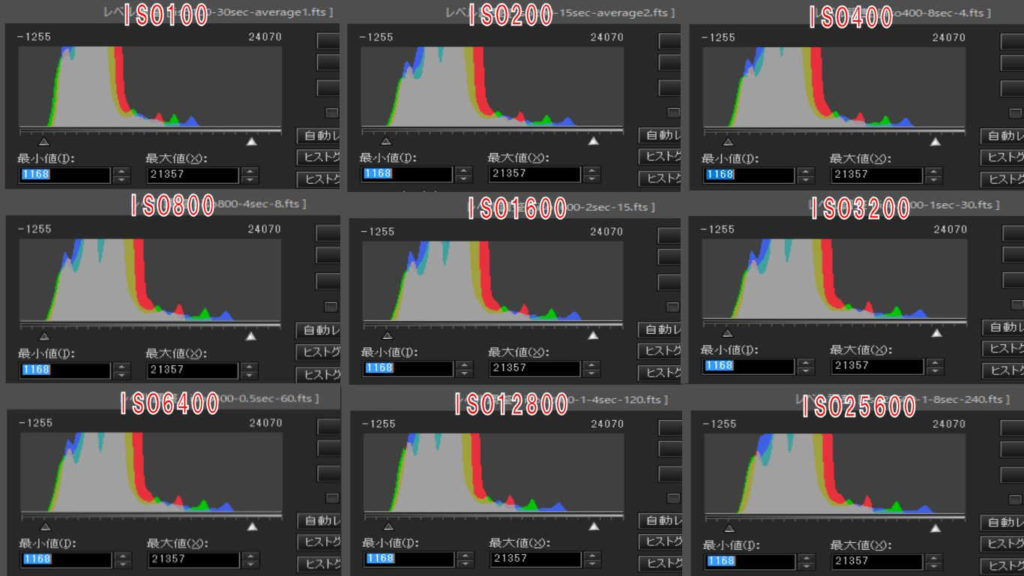

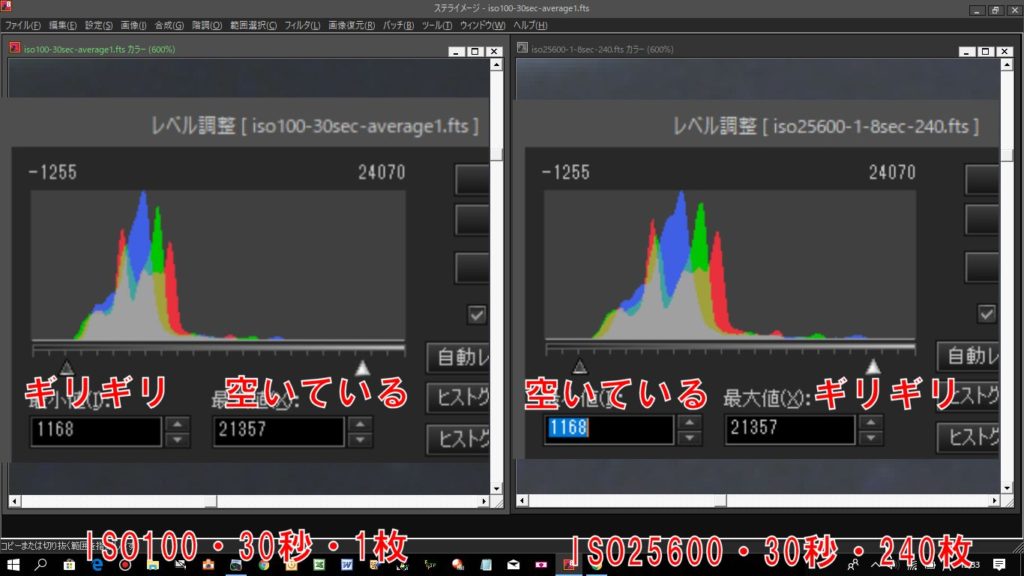

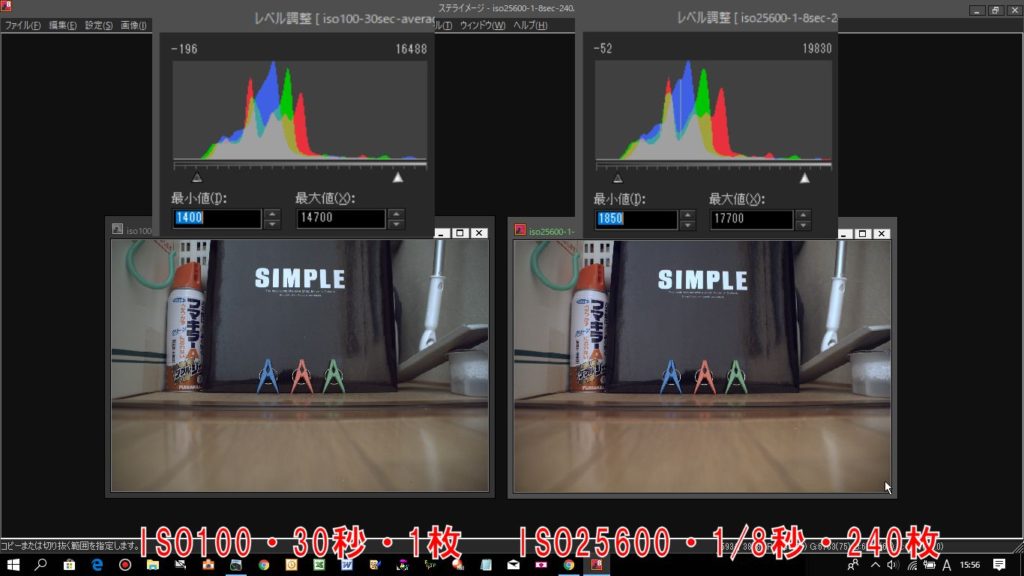

ここでヒストグラムを比較してみます。

総露出時間が同じ場合、ISO感度が低いと狭くなり、ISO感度が上がるにつれて広い幅を使っている。

一応ピーク時も入れたヒストグラムも表示しておきます。

総露出時間が同じだと基本的にはISO感度によって使用している幅が広くなるようです。

これはどういう意味があるんでしょうか?

ISO感度を上げるとヒストグラム全体を使う方向にいくようです。

ここからはISO100とISO25600に絞って比較していこうと思います。

ISO100とISO25600の比較

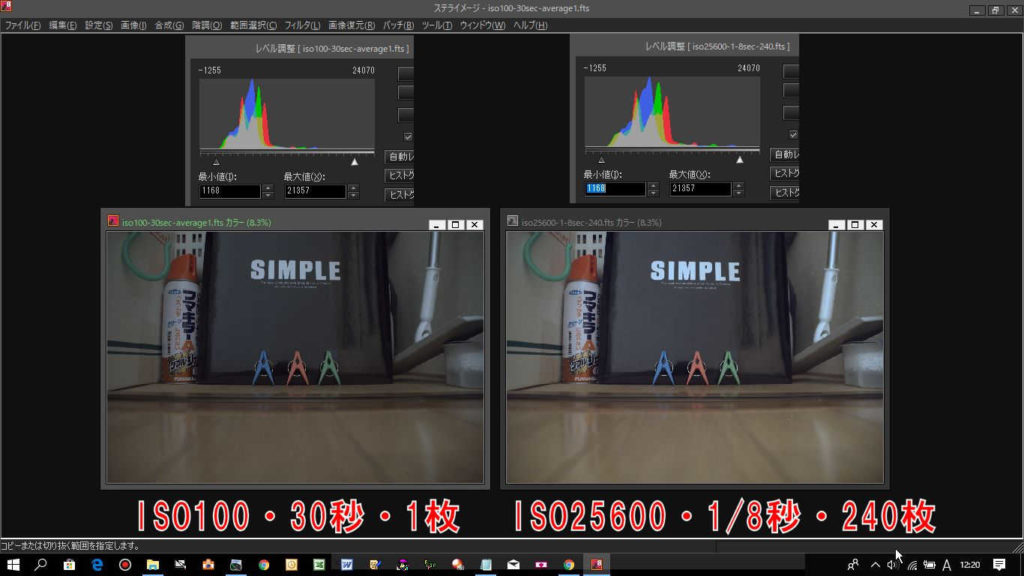

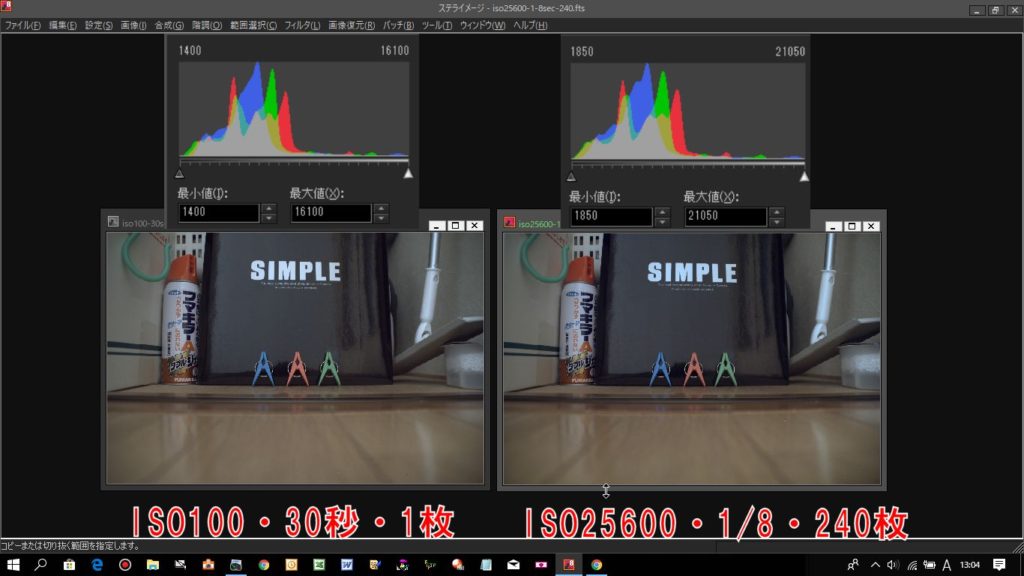

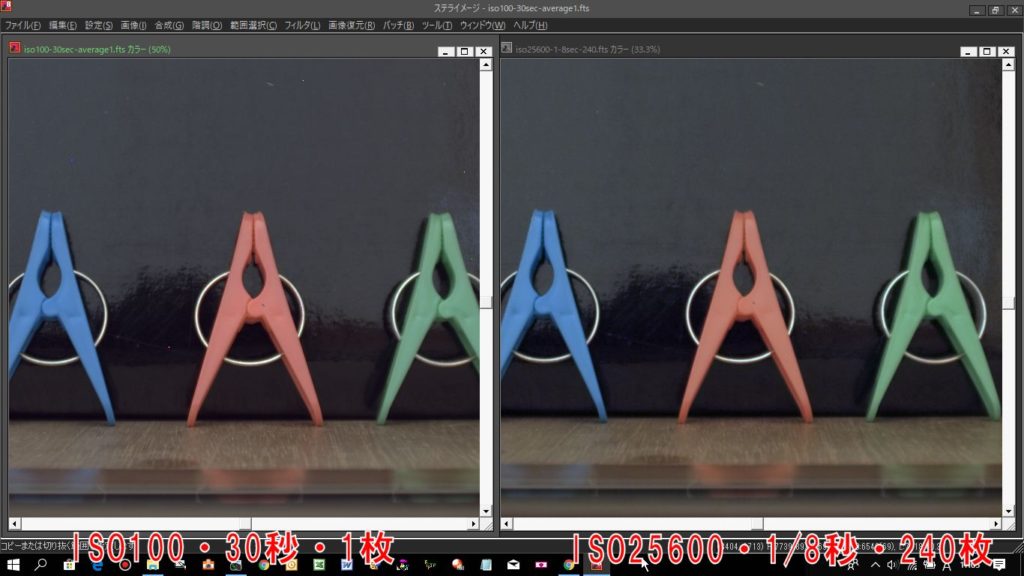

まずは総露出時間が各々30秒の「ISO100・30秒・1枚」と「ISO25600・1/8(0.125秒)・240枚」の広角写真を見てみます。

やはり総露出時間が同じだとISO感度が上がるにつれて広い幅を使っていますね。

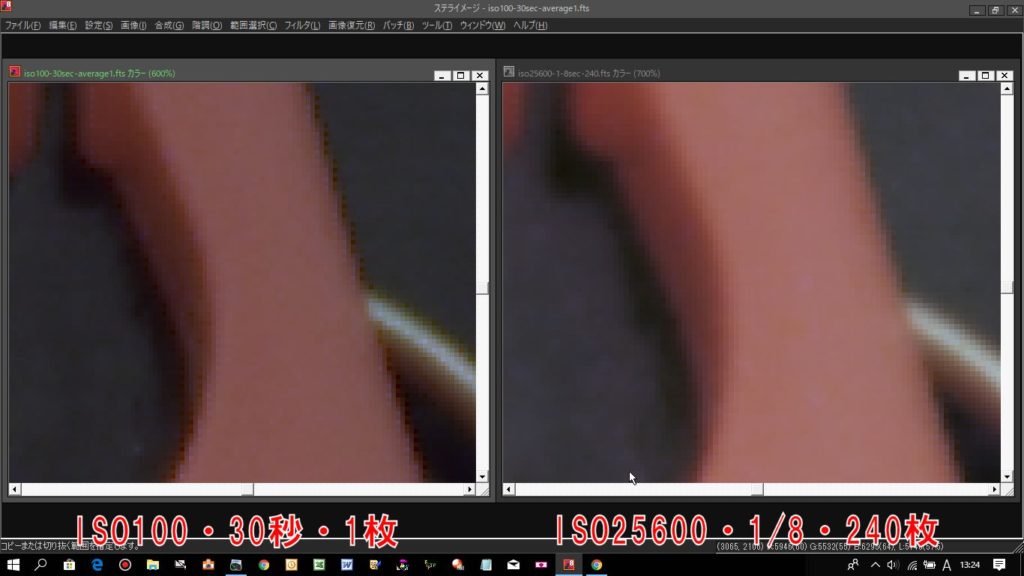

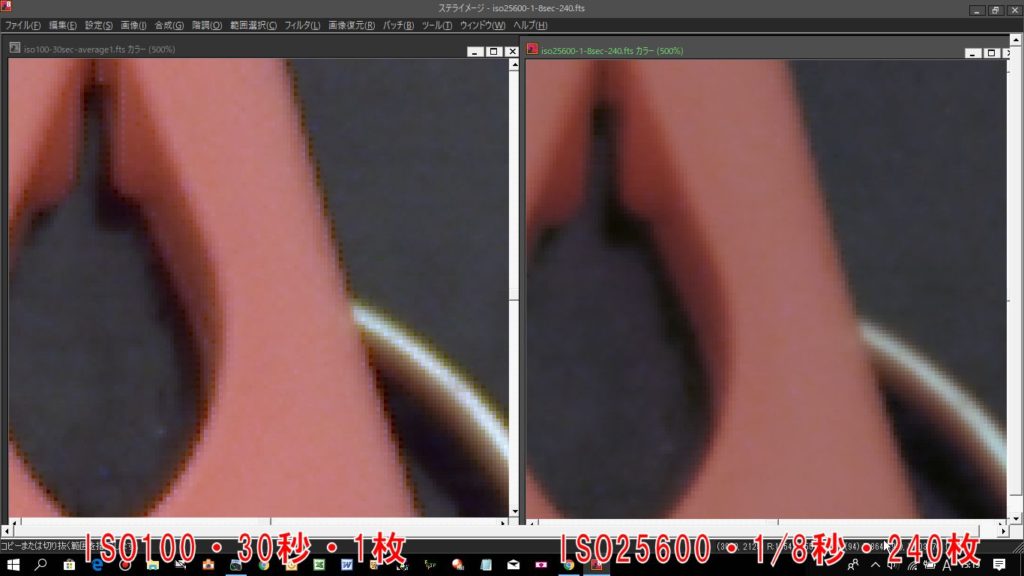

それではまずは赤い付近を拡大してみます。

ISO100は暗くてギザギザした感じですが、言い換えればクッキリしている感じかもしれません。

ISO25600は明るくて滑らかな感じですが、言い換えればボヤっとしている感じかもしれません。

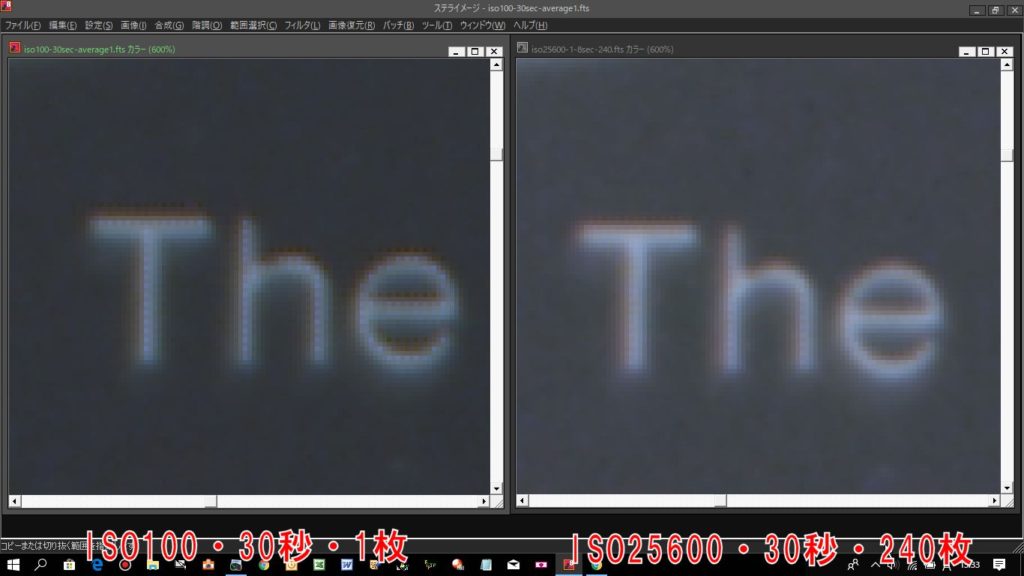

それでは背景が黒くて文字が白い部分を拡大してみます。

先程と同じくこのような違いです。

現状はヒストグラムを「最小値1168」「最大値21357」に合わせています。

ここでヒストグラムの違いを考えたいのですが、ヒストグラムの左側と右側にそれぞれ違いがあります。

- ISO100:左側はギリギリ、右側は広く空いている

- ISO25600:左側は若干余裕があるが右側はギリギリ

ヒストグラムを拡大して比較してみます。

左のレベルを「1168」に合わせていますが、ISO100はギリギリ、ISO25600は少しまだ余裕があります。

と言うことで、最小値と最大値レベルをそれぞれ使われている部分までギリギリまで絞ってみると写真がどうなるのかやってみます。

使われている部分までレベルを切り詰めたISO100と25600の比較

使われている部分までレベルを切り詰めた時の最小値・最小値レベルはそれぞれ

- ISO100:最小値=1400、最大値=16100、使用している幅=14,700

- ISO25600:最小値=1850、最大値=21050、使用している幅=19,650

となります。

これがどういう意味なのか僕にはわかりませんが、使用されている部分までレベルを切り詰めた写真を比較すると、レベルを切り詰める前と比べてISO100は明るくなり色が出ており、ISO25600は暗くなり色が薄くなりました。

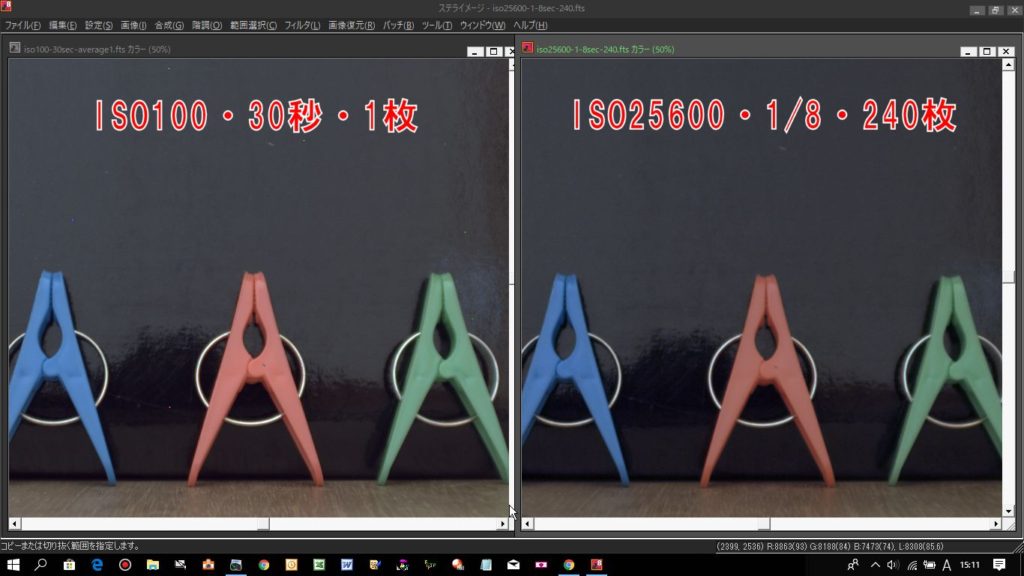

それでは青・赤・緑付近を拡大してみます。

レベルを使われている部分まで切り詰めると、ISO100はディテールがハッキリしていて明るくなり色も出ています。

対してISO25600はディテールは滑らかと言えばそうですが、少しボヤっとしていて暗くなり、色が薄くなりました。

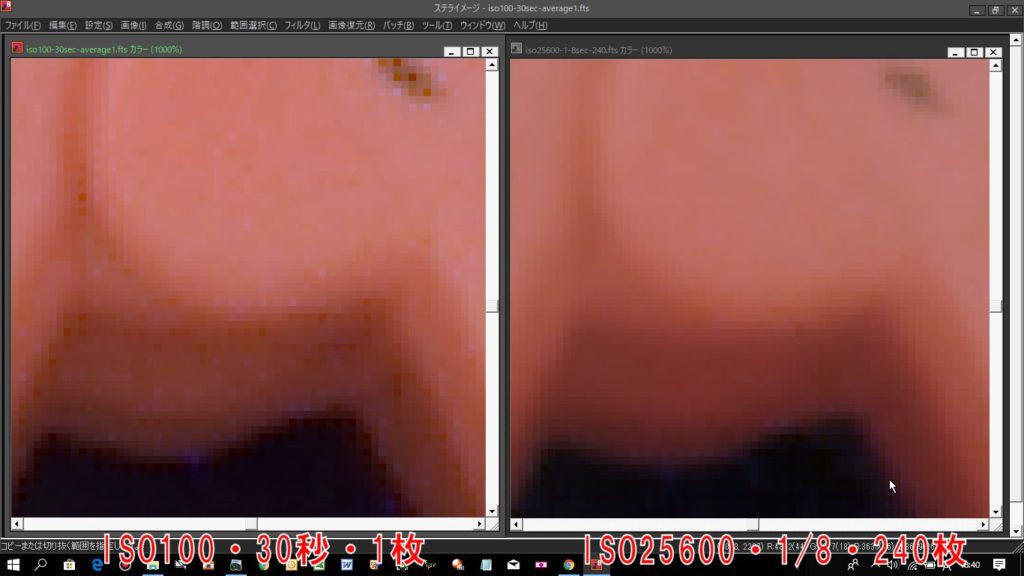

更に赤い部分だけ拡大してみます。

レベルを使われている部分まで切り詰めた場合、ISO100はギザギザしているが明るくて色が出ている。

対してISO25600は滑らかだけど暗くて色が出ていない。

で、ここで気になるのが画像処理してどんな感じになるかです。

主観で綺麗だと言うのは人それぞれだし、画像処理のやり方で比較できなくなってしまうので、RGB(赤・緑・青)の明るさレベルを全く同じにできれば比較しやすくなるのでやってみます。

同じポイントのL/R/G/Bの明るさを揃えて比較

白いポイント「3050,2160」(Mの文字付近)の各明るさR:212、G:239、B:255、L:144.7に正確に合わせて比較してみます。

(ポイントは同じでも、カメラの設定を変えたりする時にカメラを触るので1~2ピクセル位ズレていると思いますが・・・)

広角だと違いがわかりにくいので、青・赤・緑付近を拡大してみます。

ISOO100の方がディテールがクッキリしている感じですが、わかりにくいので更に赤い部分を最大限に拡大してみます。

この結果から、ISO100はディテールがクッキリしている反面、色ムラが目立つ感じがします。

対してISO25600はディテールはややボヤっとしている反面、滑らかで色ムラも緩和されて目立たない感じがします。

天体写真で考える場合

天体を撮影する場合は3種類のパターンがあると思います。

- 赤道儀とオートガイドを使う方法

- 赤道儀だけ使う方法

- 赤道儀を使わない撮影方法

それぞれ考えてみたいと思います。

赤道儀とオートガイドを使う方法

赤道儀とオートガイドを使う方法ですが、ISO感度を低感度で撮影すれば一見ディテールがハッキリした写真が出来上がりそうですが、オートガイドは星が少しずれた分を補正しながら撮影する訳ですから、その分止まっている物を撮影するよりもディテールは下がると思います。

まだ僕は天体で同様のテストを行っていませんが、いろんな方が総露出時間が同じであれば変わらないとおっしゃってるのは、もしかしてそういう事かもしれません。

ディテールだけの問題でもないですが、わざわざ低感度で撮影する必要もないかもしれません。

もちろんISO感度が800や1600位までしかないカメラならISO800やISO1600で数分~数十分撮影しないと鮮やかに天体が映らないのでオートガイドをする必要がありますが、今のカメラはISO12800も普通になってきていますし、PENTAX-KPは819200まであります。

なので、もしISO感度が12800や25600以上などで撮影できるカメラであれば、オートガイドをしなくても短時間露光で数多く撮影して自動コンポジットをすれば殆ど変わらない天体写真ができるんじゃないかと思います。

オートガイドは低感度のカメラしかない場合や超長焦点距離でF値が暗い望遠鏡(シュミカセやマクストフetc)などで星雲などを撮る場合、LRGB合成する場合などに必要な感じかもしれません。

また、オートガイドで撮影すれば事前の準備の手間は掛かるけど、後でコンポジットする手間が少なくなりますし、オートガイドなしでは準備の手間暇はなくなるけど、後で自動コンポジットと言えども後処理に時間が掛かる。

長時間露光は1回撮影中に他の光が入ったり雲が入ったり、ガイドミスで失敗すると非常に時間が勿体なくてヒヤヒヤしますが、短時間露光はそのリスクが緩和されます。

そんな感じでしょうか。

まぁオートガイドは使っている人のを見ただけで使ったことないのでよくわかんないですが・・・

赤道儀のみ使う方法

僕はオートガイドがないと綺麗な天体写真が撮れないのかと思っていましたが、今回のテスト結果で総露出時間を合わせれば同じような写真ができる気がしてきたので、オートガイドはなくても良いかもと今は思ってます。

なので今まで通り赤道儀だけで高感度の短時間露光で数多くコンポジットする撮影方法でしばらくやっていこうと思います。

現在ISO25600を基本に撮影しているのですが、ISO1600で1回10分で総露出時間を60分で綺麗に撮影できる天体なら、ISO25600で1回37.5秒の露光で96枚撮影してコンポジットすれば良いことになります。

96枚のコンポジットなら自動コンポジットで簡単にできます。

赤道儀だけでも1100mmの焦点距離で30秒~1分なら星がピタッと動かない程度に撮影できますし、焦点距離がもっと低ければ1分~1分半などでも露光できるでしょうから、もっとコンポジット数を減らせます。

今までISO25600で20枚前後のコンポジットしかしていなかったので、今後は総露出時間を60分前後に合わせて多数枚コンポジットをしようと思います。

なので今まで通り赤道儀だけで撮影していこうと思います。

もちろん、オートガイドがあればオールマイティなのであるに越したことはないでしょうけどね。

赤道儀を使わない撮影方法

赤道儀を使わない撮影方法は、星が動いてしまうので短時間で1回の撮影を終えなければいけません。

なのでISO100などの低感度ではなく、感度をできるだけ上げて1回の撮影時間をできるだけ短くして数多くコンポジットする事で赤道儀を使用した場合と同じ位の写真が撮影できるんじゃないかと思います。

星空写真を撮影するならISO感度を上げて露光時間をできるだけ短くして多数枚コンポジットすれば星が動かなくて良いと思います。

星空写真を撮っている方のデータをチェックして、例えばオートガイドを使ってISO1600で1枚10分で総露出時間が30分で綺麗に出来上がっている星空写真なら、ISO102400などに感度を上げて1枚約10秒を180枚コンポジットすれば赤道儀がなくても同じような天体写真が撮れるんじゃないかと思います。

ただ、使用するカメラによって常用感度とか拡張感度とかあるでしょうし、最大のISOで良いとは思いません。

ご自身のカメラでテストしてみたら良いと思います。

僕も今回はISO25600までしかテストしていませんので、後日ISO51200以上でテストしてみようと思います。

で、僕はまだ星空写真殆ど撮ったことがないのですが、赤道儀なしでどれだけ綺麗に星空写真が撮影できるかも今度カメラテストをしてみようと思います。

天体写真が手軽になった

今は高感度カメラがたくさん出てきています。

カメラ単体でもコンポジットさえできれば綺麗な天体写真が撮れると思うので、赤道儀を買えない人でも是非ともコンポジットを増やしてチャレンジしてもらえたらと思います。

自動コンポジットはステライメージ8が便利ですが、無料の「DEEP SKY STACKER」もありますよ。

英語ですが、日本語で使い方を書いたサイトもあるのでググってみて下さい。

とにかく天体写真は難しい&お金が掛かると言うしきい値が下がって、もっと天文ファンが増えれば良いなぁと思います。

とりあえず、暖かくなったら1度天体写真でテストしてみようと思います。

ただ、僕はオートガイドを持ってないので短時間露光で多数枚コンポジットのテストしかできませんが・・・

P.S 今回のテストではどっちが良い?綺麗?かは僕には良くわかりませんが、ヒストグラムからは多数枚コンポジットの方が広いレンジ範囲を使っていると言うのは明らかでした。

カメラで言えばこれは何を意味するんでしょうか?

天体写真で言えばこれは何を意味するんでしょう?

何となく広いレンジを使っているって言うのは、階調が豊かって事のような気がするんですけど、総露出時間が同じなら高感度の方が階調が豊かになるって事?でしょうか?

もちろん、上げれば上げるほど良いって事じゃなくてノイズの兼ね合いでそのカメラによって良いポイントが違うと思います。

総露出時間を合わせると一体何が違うのか?

今回のテストではいまいち結論が出ません(;’∀’)

結論が出ないって事はあんまり変わらないって事でしょうかね?

ただ、ISO100とISO25600で総露出時間を合わせるとISO25600の方が滑らかで綺麗に見えるんですが。。。

PENTAX-KPはISO819200まであるのでテストすれば何かわかったかもしれないですね。

誰かやって下さい!?

CANONやSONY、Nikonの一眼レフカメラやミラーレス一眼でも同じようになるんだろうか?

スポンサーリンク

KFさんへ

そうですね。

カメラによってどこか境目があると思うんですよね。

その境目はカメラによって違う。

なので、自分で購入したカメラがどこに境目があるかをテストするのはありだと思うんですよね。

僕のKPはISO25600〜ISO1024800辺りかと推測しています。

今回ISO25600でテストしたのは、僕にとって一番撮影し易い実用的なISO感度だったんです。

理由は、僕の望遠鏡は焦点距離762㎜でカメラはAPS-Cなので約1200㎜になるのですが、オートガイドなしで赤道儀だけで撮影した時に長時間露光すると星が流れるんです。

でも約45秒なら殆ど星が流れない。

1枚当たり45秒以内であらゆる天体を映し出すには、ISO25600辺りまで上げたかったんです。

ISO25600で45秒なら大体の天体が写るんです。

そこでオートガイドを購入するのではなく、KPを購入して短時間で撮影する方法にすることにしました。

で、長年天体をやってる方の綺麗なノイズの少ない写真を見てみると、総露出時間60分~120分位掛けて撮影されている。

なので僕はとりあえず総露出時間を60分を目標に撮影する事を始めました。

その場合に1枚45秒で総露出時間60分だと、コンポジット数は80枚になる。

ISO51200ならばコンポジット数は160枚。

160枚コンポジットしようとすると、自動コンポジットとは言え結構時間が掛かるので少し手間かなぁと。

80枚なら許容範囲だったので、ISO25600を基準にしている感じです。

ISO25600×80枚とISO51200×160枚で比べましたが、ISO51200でも殆ど変わりませんでした。

ただ、やっぱりISO51200だとコンポジット数が多いので少し手間ですね。

なので、実用的なISO25600でテストした形です。

ノイズの境界線がどこなのかを知る為にドンドンISOを上げてテストしても良いのですが、実際使わないならやる意味はないかなぁと。

自動コンポジットが1000枚でも短時間で終わるようなPCやソフトが出てきたらまたテストするかと思います。

なので今のところ予定はない感じです。

自動コンポジットがもっともっと短時間でできるようになってくれたら、もっとノイズが気にならなくなるんですけどね。

早くそういうソフトが出ないかなぁって思います。

動画の「勘違い」の件ですが、私の方の誤解でした。失礼しました。

問題の箇所は 27:48~29:10 の「ダークする時間があれば、ライトフレームを倍撮った方がもっと綺麗な画像になるんじゃないか・・・ダーク取ってる時間があるなら、コンポジット数を増やそうかと」という部分ですが、「コンポジットする枚数を増やせば、気になるダークノイズを減らして綺麗にできる」という意味かと思ってしまいました。そうじゃなくて、ダークノイズが気にならないほど少ないというのが前提なんですね。気にならない程度なら、無理して時間をかけて律儀に除去する必要もないのかな、と、私も思います。ちなみに、私のショボいカメラでは、16秒(最長)の露出でも、夜空が恒星や惑星ではなく「ダークノイズの星」で埋め尽くされてしまう(笑)ので、ダークノイズ(長秒時ノイズ)除去の省略はあり得ません。

なお、「コンポジットするとダークノイズは若干滑らかになる」というのは、ダークノイズ自体が高感度ノイズで汚染されていて、コンポジットするとそれがなくなり、いわば「純粋なダークノイズ」になるからではないかという気がします。

RAW現像の詳しいことは(RAW出力できるカメラを持っていないので)何もわかりませんが、ソフト毎にクセがあるというのは、勉強になりました。ステライメージ8でのISO100の画像は、縁のギザギザが目立つだけでなく、そのギザギザの上に乗っている1画素置きの濃淡(ノイズ?)も妙に強いのも気になりますね(だからどうだということは、私には何も言えませんが)。

さて、話題を元に戻して、なぜ今回のテストではISO感度が高くなるに従ってノイズが増えるという結果になっていないかということですが、長秒時ノイズがほとんどないということであれば、もう一つ考えられるのは、元々の画像のノイズが少な過ぎて、240枚のコンポジットによって、検知できないほどまでに低減されてしまったのではないか、ということです。お使いのカメラは ISO819200 まであり、ISO25600 はISO感度の範囲の真ん中のあたりなので、元々高感度ノイズがあまり大きくなく、例えば、RGB値256段階に対して、ノイズの振幅が±15くらいしかなかったとすれば、240枚のコンポジットでノイズが240の平方根分の1(1/15.5)に減った結果、±1程度、つまりほとんどノイズが無い状態になってしまったのではないかと思います。

もし再び実験する機会があったら、もっとノイズが多くなる条件で、すなわち、もっとコンポジットの枚数を減らし、もっと高いISO感度までテストしてみれば、ISO感度を高くするほどノイズが増えるという結果が得られるのではないかという気がします。合計約30秒の露出という条件を同じにするなら、枚数をたとえばISO25600で2秒×15枚にすれば(部屋の明るさは16分の1に落とす)、ISO1600(30秒×1枚)~ISO819200(1/16秒×480枚)のテストをすることになります。

いろいろととりとめのないことを書いてしまい、すいません。

KFさんへ

(1)長秒時NRもOFFですよ。ダーク減算もしていません。

動画でどこか勘違いしてましたかね?

ちょっと今見てみたのですがどこが勘違いしているところかわかんなかったです。

間違ってたら修正入れときたいので何秒位のところか教えて頂けると助かります。

ちなみに僕のダークノイズの考えは、露光時間が短ければ少なくなり、長ければ多くなる。

気温やカメラの温度が低ければ少なくなり、高ければ多くなる。

また、コンポジットするとダークノイズは若干滑らかになると言う感覚です。

で、ダークノイズとコンポジットの関係も絶対ありますよねぇ。

今回は総露出時間が30秒と短いのでダークノイズに関してはわかりにくいですが、例えば

「ISO100/60分/1枚=総露出時間60分」と「ISO25600/1分/60枚=総露出時間60分」だと、ISO100の方はダークノイズ出まくりで見れない写真になりそうです。

高感度だと1枚当たりの露光時間を減らせるので、ダークノイズを少なくできる恩智があるって事ですよね。

そうなると今度はダーク減算してどうなるかの比較なんかもしたくなりますね。

(2)DSSはDSSだけを使って、SI8はSI8を使ってRAW現像しています。

PENTAX KPのRAWはPEFとDNGを選べるのですが、DSSではPEFファイルはRAW現像できなかったので、比較するにはそもそもDNGで撮影する必要がありました。

DNGならDSSでもSI8でもPhotoshopでもRAW現像できるので。

で、僕もRAW現像した時にDSSとSI8が全然違う事に気が付きました。

でもやってみるとわかりますが、単純にRAW現像して出来上がったヒストグラムの最小値と最大値が違うだけです。

レベル調整などで大体同じにすれば同じような画像になります。

とにかくこの記事のDSSのISO100とSI8のISO100が見た目明らかに違うのは、RAW現像して出来上がった写真のヒストグラムの数値が全然違うからです。

ちなみにDSSのレベルの数値ってやけに小さい表示(最小値0~最大値0.99989とか)とかなので、SI8同じ数値に合わせる事ができません。

レベル値の最小値や最大値の表示の仕方も各ソフトで違うので、それぞれで現像した写真のレベルを数値で合わして比較することはできなかったです。

それと僕はこのコンポジットのテストをする前にphotoshopとSI8とDSSでなるべく同じになるように画像処理して見たことがあるのですが、その時に思ったのはphotoshopはノーマルな自然な出来栄えで、SI8は若干滑らかなノイズの少ない(RAW現像時にノイズ処理が入っている?)気がする出来栄えで、DSSはノイズが多いようなザラザラしたと言うかコントラストがキツイと言うか、そんな出来栄えの気がしました。

photoshopとSI8は全然どっちでも僕的には良いのですが、DSSはちょっと使いたくないなぁと言った感覚でした。

って言っても数値を合わせられないので何とも言えませんけど。

御返信ありがとうございます。ひょっとしたらうっかり「高感度NR」が ON になっていたのではないかと思ったのですが、失礼しました。

一つ確認を忘れましたが、「長秒時NR」もOFFの状態でテストしたのですか?

長秒時ノイズはコンポジット(平均化)によって低減できないノイズです。ランダムに生じる高感度ノイズと違って、長秒時ノイズは何枚撮影してもいつも同じパターンで生じるので、コンポジットで平均化すれば打ち消し合って消えてしまうということはありません(動画の中で誤解なさっているみたいですが)。露出時間が長ければ長いほど長秒時ノイズは増えるので、今回のテストでは、ISO感度が100に近づくほど長秒時ノイズが増えているはずです。一方の高感度ノイズの方は、ISO感度を上げるにしたがって増え、今回のテストではコンポジットによる平均化である程度低減されているとはいえ、それでもISO感度が高いほど増える傾向には変わりはないと思います。結局、今回のテストでは、ISO感度が低い側では長秒時ノイズが増え、ISO感度が高い側では高感度ノイズが増えることで、全体としてノイズはあまり変化がなかった可能性があるように思います。

テストの方法でわからない点がもう一つあります。

今回のテストISO100 の場合は、撮影枚数は1枚だけなので、コンポジットは必要ありませんよね。つまり、ISO100~ISO25600のテスト結果の画像の中で、ISO100の画像だけはコンポジットが行われていない(カメラが出力した画像そのままか、RAW現像した画像そのままの)画像だと理解していました。ところが、動画を見ると、DeepSkyStackerでのテスト結果も紹介されているのですが、この場合の ISO100 の画像が、ステライメージ8での ISO100 の画像と全然違うんです(DeepSkyStackerの方が滑らか)。DeepSkyStackerの場合でも、ISO100だけはコンポジットが行われていない画像のはずだから、ステライメージ8の画像と同じはずだと思うのですが、どうして違うのでしょうか?

ステライメージ8でのテストではRAW現像にもステライメージ8を使い、DeepSkyStackerでのテストではRAW現像にもDeepSkyStackerを使ったのでしょうか? だとすれば、両ソフトのRAW現像の性能に違いがある(DeepSkyStackerの方が良い)ということかも知れません。

KFさんへ

コメントありがとうございます!

(1)露出モードはMモードです。

(2)F値(絞り)はF3.5の解放一定です。

(3)露出補正はいじってません。

部屋にある物置にカメラを置いて明るさを-3に合わせました。

物置って言っても真っ暗だと何も映らないので、物置のある部屋(テレビなどの明るさの変化のない部屋)の電気を付けて、その部屋の中の物置の中に自分が入ってカメラを置いてドアを閉める。

その時に物置の隙間から部屋の明かりが若干入ってくるのですが、それがちょうどカメラの露出補正が-3になるように部屋の明かりを撮影前に調整して、後は部屋の明かりは一定のまま撮影をした形です。

撮影中はF値(絞り)はずっとF3.5解放のままで、ISOとシャッタースピードを変えただけです。

こうすればISOとシャッタースピードをそれぞれテストのように変えていけば自ずとずっと-3のままになります。

(4)ノイズリダクションも何もかもOFFです。

で、テスト結果は確かにISO25600の方がノイズが少ない感じがしますよね。

ただ、違う見方をするとISO25600の方がぼやけていると言う感じもするんですよね。

コンポジットが多いと若干ボヤっとするのかもしれないなぁとか思っていました。

理論的にどうなのかは僕は良くわからないのですが、このテストをしたり日々高感度や低感度で撮影して感じている事は、総露出時間が同じならあんまり変わらないって印象です。

それでも若干は違いを感じています。

それは、コンポジットを多くしたらボヤっとした感じで滑らかに見えてノイズが減ったように見え、コンポジットが少ないとディテールはクッキリしてるけどそれがノイズっぽく見える。

まぁ僕的にはこんなに拡大してこの程度の違いしかわからないならどっちでも良いって感じですが。

それと画像処理しての比較ですが、このテストをする前はレベル調整などをして比べてみようかと思っていたのですが、実際テストをしてみるとそれぞれどれだけ数値をいじれば同じ条件でレベル調整などができるのかがわからないんです。

実際テストしてみると高感度と低感度でヒストグラムが違う。

これを高感度撮影分の最小値を1000上げると、低感度撮影分の最小値はいくら上げれば同じ条件なの?って言うのが良くわかりません。

同じ数値が出れば良かったのですが、ヒストグラムの数値は違ったのでどう調整すれば同じのか?

なので画像処理して比べるのは明るさだけの比べ方にしました。

この1点の明るさを同じにした比べ方も完璧には同じにはならないでしょうから比較としては微妙ですし・・・

興味深く読ませて頂きました。

テストの条件に付いて確認したいのですが、

(1) 露出モード(M / Tv / ATv など)はどれを選択しましたか?

(2) 絞り(F値)はいくつに設定しましたか?

(3) 「白飛びしないように明るさをマイナス3で少し暗くなるように撮影しました」とは、露出補正を-3に設定したということですか?

(4) ノイズリダクションの「高感度NR」は オート/強/中/弱/カスタム/オフ のどれに設定しましたか?

私も「なんちゃって天体写真家」でして、ISO 400までしかない古いデジカメを使っているので、暗い天体を狙う時には、最高感度(ISO 400)で撮影するほかありません。当然、画像はノイズの多いものになるので、多数枚コンポジットしてノイズを減らすしかありません。本記事のテスト結果を見ると、最高感度の ISO 25600 で撮影した画像は、感度がその 1/256 の ISO 100 の画像よりもノイズが少ないように見えます。240枚コンポジットすることで、ここまでノイズが減るものだろうか(理論的には、240の平方根分の1、すなわち約 1/15.5 にしか低減しないはず)と、ちょっと疑問に思いました。

星雲や彗星のコマ・尾など、天体の暗い部分をはっきりと表現するには、トーンカーブを調整して、画像の暗い部分のコントラストを強調すると思いますが、本記事のテスト結果で得られた画像についても、暗い部分のコントラストを同じ条件で強調してノイズを目立たせ、ISO感度によるノイズの違いを調べてみると面白いのではないかと思いました。

yoshiさんへ

あっそうそうM-GENとかですね。

まだ先の話なのでわかりませんが、そういうオートガイドから入って行くかと思います。

PHOTOHIROって知りませんでしたが、登録してみた(僕のPHOTOHIROマイページ)ので良かったら絡んで下さいね~!

ベランダ、、いいですよ。暗くないけど。で、ベランダ派になると、楽な方へ楽な方へ流れていきまして、。

今じゃリモートデスクトップ(フリーソフト)使用で自室パソコンからベランダパソコンを乗っ取る形にして寝っ転がったり他のことやりながらベランダを監視しています。

でも、やはりうちの近所にもありませんが、降るような星空、しんしんとした闇の中、てのも実にいいですね。

ガイダーはSSなんとかとかM-GENでしたか?も充分良さそうですね。私はもっぱらPHD派です。費用的にはQHYの5L2MあたりとPHDが安く済んでよさそうです。まあどういうタイプでもいいですが、「感度」だけは重要でしょうね。

普段私はphotohitoという写真サイトで、少数の仲間と勝手に天文部と言う訳じゃないけど、たむろしています。でも最近師匠がかれこれ2年くらい出てこなくなってて寂しい限りです。

yoshiさんへ

そうなんですよね。

オートガイドしてる方は結構エラーと戦ってるイメージがあります。

なので僕がオートガイドを買う場合はPCに繋ぐのじゃなくて、なんか小さいマイコンみたいなのでオートガイドも追尾も操作できるのあるじゃないですか?

そういうのにしようかなぁと思ってます。

しかし、ベランダで撮れるのは羨ましいなぁ。

僕は小さい頃にある場所で見た星が降ってくるような飲み込まれそうな星空を見たのを良く覚えているのですが、今そこへ行っても全然明るくなっちゃってるんですよね。

あんな星空みたら誰でも感動すると思うんですが、今はそんな場所は減っちゃったんでしょうね。

そんな場所で撮りたいですよねぇ。

もう星が降るとこに住んでずっと星見てたいです(;^_^A

それは無理にしてもベランダで撮れるのは理想だなぁ。

とりあえず天体写真始めてまだ1年ちょいなので、そのうちオートガイドは使うと思いますけどねぇ。

>オートガイドはまだ使いたくないんですよね。

私も最初同じことを言っていました。理由は「何か深みにはまりそう」だからです。ネット上の師匠からの助言であっけなく崩れてしまいましたが、、でも人それぞれ楽しみ方はいろいろありだと思います。ただ、うまくすると非常に便利です。あと、設定は慣れちゃえば1分くらい?ですね。ただ、上手くいかないと原因の切り分けが大変で、私も初代赤道儀(advanced-GT)ではものすごく苦労しました。オートガイドが成功するかどうかは色々な要素がありますが、断線とか故障とかの単純な原因を除けば、一番の要素は「赤道儀のパワー」じゃないかと思っているくらいです。

ベランダは撮れるというか、一応地方都市の中光害地、目の前に街灯x2という環境です。住宅街のちょっとだけ山に入ったところなので、車が皆さんハイビームにされててやや困りますが、もう気にせず撮ってます。でも5秒で真っ白ということはさすがにないです。新月の深夜で最も条件が良くても天の川は見えないが、星が濃いのはわかる、というくらいの場所です。

yoshiさんへ

ただオートガイドはまだ使いたくないんですよね。

僕が撮影するところは車が頻繁に出入りするところなので、長時間露光しても失敗ばっかりになって撮れなさそうです。

短時間露光だと車が入ってきても全然気にならないので気が楽です。

またオートガイドはバッテリーも増えるし、その他の荷物も増えるし。設定も時間掛かるし。

今は撮影場所に着いたら15分位で準備できるので、その手軽さもいいんですよねぇ。

それに今はまだ長時間露光と短時間露光でコンポジットによって総露出時間を合わせたら違いが気にならないので、そのうち気になってきたら考えようかなぁと言う感じです。

しかしベランダで撮れるんですね!うらやましい。

僕の家の周辺は5秒露光したら真っ白な写真になっちゃいます(^^;)

今日は天体写真撮りに行ってて今帰ってきたところなので、ボチボチ寝ます~zzz

ちなみに僕が撮りに行ってる場所は目視で天の川があまりわからないようなとこです。

今年は天の川がはっきりわかるような暗い場所に1回行ってみようと思ってます。

遠いんですけどねぇ。。。

こんにちは。

2については間違いありません。費用の点もありますが、絶対あったほうがいいです。特に、私のようなベランダからなんちゃって撮影してるのみでなくて、きちんと遠征されてるようなので、暗さを生かすなら長時間露光だと思います。S/N改善のためには、暗い場所で飽和しない程度に長時間は(やってない私が言うのもなんですが)非常に有効です。今回はお題がISOだったので特に触れませんでしたが、例のお示ししたサイト内でも、「長時間露光vs多枚数短時間」の検証もされてます。光害の度合いによって最適露光時間が変わるんです。

3については、さすがですね。検証されてましたか。素晴らしいです。デジカメの画像処理エンジン内で、RAWといえども本当のRAWではない、というか、RAWの時点で何らかのノイズ軽減処理なりシャープ処理なりがなされている(機種によるかもしれません)ようなので、上記の理屈通りではないのかもしれません。

なお、ソフト上で「ISOを変える」というのは、基本的には無理なので、おそらくそれは「800でとってるけど1600相当の明るさにする」という処理だと思います。そういう処理ですと何をやっているのか不明なので、私が考えるに、ステライメージならベイヤで開いて各ピクセルの数字を乗算するとか??でしょうか。私自身もう何年もステライメージを使ってないので忘れてますが、そういう機能があったと思います。

なお、ISOレスという概念があるようでして、「このカメラではこのISO以上上げても後からソフトで明るくする以上の効果がない」という数字らしいのです。

yoshiさんへ

なるほど。

1:「最もお得なISOはカメラによって異なる」

これに関してはそんな感じですよね。

2:「一般論として800-3200位を使っておけば無難」

確かにそうですね。

ただ、3200までを使用して天体を撮影するとやはり何分か露光しないと写ってこないのでオートガイドを使う感じですね。

だからオートガイドがあった方が良いような気がします。

3:「最初の方に書いたように、25600とかを使うなら、3200で撮っておいて、(暗いですが)後処理で明るくしても同じなのではないでしょうか??」

これについては記事にはしてないのですが、僕はいろいろテストした事があり、結論から言うと「カメラ内の画像処理エンジンで始めからISO感度を設定している方が綺麗」って事なんです。

撮影した後にISOを上げる場合は何らかのソフトを使うと思います。

そのソフトがネックで、「カメラメーカーのソフト」「カメラメーカーのソフトだが別会社が作っている」などがあり、それぞれのソフトで結果が違ったんです。

理由は推測ですが、カメラ本体の画像処理エンジンが処理した場合の方が最適化されているんじゃないかと思います。

各メーカーは画像処理エンジン内でどのような処理をしているかを公開していないみたいなので、ソフトメーカーはそれなりに自社で分析してソフトを作っているんじゃないでしょうか?

テストではCANON、SONY、PENTAXで持っていたカメラでそれぞれのカメラメーカーのソフトで試してみたのですが、やはり元々カメラでISO感度を決めていた方が結果は良かったです。

その他カメラ内でフィルターを掛けたりノイズ処理したりできるじゃないですか?

そういうのも本体でやってから出力した写真と後からソフトで処理した場合とで違うんですよね。

それに気が付いてから僕的にはカメラ本体内の画像処理エンジンの処理が一番良いんだろうと言う認識でした。

なので後からISOを上げるのは1年位前からしないようにしています。

なので僕的に天体の撮り方としては、

1.オートガイドがある=そのカメラのお得なISO感度で設定して露光時間を調整して撮影する

2.オートガイドがない=星が流れない範囲の露光時間に設定して、ISO感度を調整して撮影する

って事になる感じでしょうか?

これなら1.のオートガイドがあった方が綺麗に撮れそうですね!

ただ、その差がどれ位なのか?って検証がこの記事なのかもしれません。

ISO3200で10分を1枚で綺麗に撮れる対象があったとして、これをISO6400にしたら5分と言う計算になりますが、これではノイズが増えるので総露出時間を合わせる為に6400では2枚撮影してS/N比を上げる。

この時に同じような写真になる適な考えがあると思います。

ただ、その時にどっちが綺麗かが結構微妙な差なんじゃないでしょうかね?

下手したらISO6400を2枚で合計10分の方がS/N比が高くなるISO感度もそのカメラによってはあるかもしれません。

あぁ 今日はいっぱい頭使いました。

とりあえず寝ますねzzz

でも考えると楽しいですね。

カメラメーカーがいろいろデータを公開してくれるとスッキリしそうなんですけどねぇ。

そういえばさっき書き忘れたというか、書いたけど消しちゃった??かもしれませんが、

この議論は「S/N」つまり最も相対的に低ノイズで行けるのはどこか、という議論と、諧調の豊かさ、言い換えれば炙り耐性とか飽和しにくさとか、と、別個の二つの話が同時進行しているんです。前記のコメントですと、ノイズの問題と諧調の問題をごっちゃにされているような印象がありました。これらはお互い絡み合っていますが、別の議論です。では今日は失礼します。おやすみなさい。

さっそく反応していただいて嬉しいです。ここら辺の話題って理屈っぽいせいかいまいちウケが悪いような気がしていて、こんなに反応していただいたのは初めてかもしれません。

「カメラによってS/Nが一番良いISOが」→その通りというか、正確には「これ以上ISOを上げてもS/N改善の恩恵が得られなくなるデッドラインがカメラごとにある」ということでしょうね。例えばキャノンだったら

http://dslr-astrophotography.com/iso-values-canon-cameras/

この辺に一覧表があります。カメラ名が日本と違いますが、相当する日本名はググってください。

センサーの性能の基本的な指標としては、飽和電子容量(FWC)のほかに、QE(量子効率)などがあげられます。

これは100個の光子がセンサーに当たると、何個の電子が産まれるか、を表しています。つまり真の感度はISOじゃなくてQEといえると思います。光の波長によっても異なるのでピークQEが示してあることも多いですが、デジカメメーカーはこういう基本的な指標を非公開にしています。(もっとも、外人さんは皆さん自分で計測してる人も多いですし、海外製ソフトですとこれを計測する機能がついてたりします。)

飽和容量とISOですが、アンプゲインは一般的に、センサー側のため込める容量と、記録できる上限との兼ね合いで決まってきます。この話をするとまたゲインの本当の単位、e-/ADUのことを言わないといけなくなって、、というか今結構書いたのですが、あまりに長くなって冗長なのでうまく書けませんでした。

前置きが長くなりました。私の結論ですが、1:最もお得なISOはカメラによって異なる 2:一般論として800-3200位を使っておけば無難 3:最初の方に書いたように、25600とかを使うなら、3200で撮っておいて、(暗いですが)後処理で明るくしても同じなのではないでしょうか??4:でも実験したわけじゃないから本当にそうなのかどうかはわかりません。本当にその通りだったらちょっと嬉しいです

とまあここまでクダクダ書いてきましたが、あくまで私が勝手にあのサイトなどで勉強したことで、いわゆる理屈倒れかもしれませんよ。私は最近とあるカメラを使って、あのサイト通りのISOで作ったら全く意図しない弊害があってがっかりしたこともあります。

あそこで言っていることは、ISOに対する理論的な理解であって、実践だと考えもしないことも起こりうる、位に考えています。

yoshiさんへ

グーグル翻訳してみましたけど、何となくしか理解できませんでした。

とにかくカメラによってS/N比が一番良いISO感度と言う値がある感じでしょうか?

飽和電子容量を調べてみましたが、これはカメラによって違うみたいですね。

飽和電子容量が大きければ、最適なISO感度が高く設定できる感じでしょうか?

またイメージセンサー自体の感度によっても変わってくるのでしょうね。

もしそのカメラによって最適なS/N比があるなら、カメラのカタログスペックに記載してくれたらいいんですけどね。

「このカメラはISO1600が最適なS/N比です」

とか。

あー頭がいっぱいで混乱します。

で、結局結論的にはどうお考えですか?

僕はカメラによってS/N比が高いISO感度があるように理解しちゃってるのですが。

そうではなく、どのカメラも原理的にISO1600がベストなどあるのでしょうか?

いや違うなぁ。

S/N比はISO100が一番良いけど、ISO100で飽和電子容量に達しないのであればISO感度を上げてやれば良い。

要するに飽和電子容量ギリギリで撮るようにすれば良いと言う事ですかね?

う~ん。。。

こんばんは。早速反応していただいてありがとうございます。

「ISO1600x60秒」vs「ISO12800x60秒」は、その通りです。

センサーに当たる光は同じ→これもその通りです。しかしISO100は不利かと思います。なぜならある一定の値までならISOを上げる事でS/N改善効果がある(シグナルとノイズの比率が改善する)→要するに、シグナル(この場合天体からの光)が一定の強さであれば、相対的にノイズが低くなるから です。

デジカメの仕組みですが、光がセンサーに当たって、それが電子に変換されて、センサー内に蓄積される(どのくらいため込むことができるかを飽和電子容量とかfull well capacityとかいいます)その電子をくみ出して何個たまっているのかをカウントする。このカウント値を増幅してデジタル信号に変換して記録する という具合です。(実際には画像処理エンジンで遥かにいろいろやっていますが、それは私にはわかりません)

上に書いた中の、カウント値を増幅して、、という部分がISOセッティングです。もっといいかえれば、一個の電子を「1」として記録するのか、「100」として記録するのかということです。デジカメRAWであれば、諧調は14ビットでしょうから、2の14乗ですから16000ちょっとくらいだと思います。ようするに真っ黒を0、真っ白を16000いくつか、に記録するわけですが、記録できる上限が決まっているので、あまりにも記録段階というか、100段飛ばし、1000段飛ばしで記録してしまうと、諧調は失われると思います。

英語なのが残念ですが

http://dslr-astrophotography.com/iso-dslr-astrophotography/

結構いろんなところで貼ってます。私も言葉はわかりませんが、理解できないところはグーグル翻訳などの力を借りて読んでみました。実は上に書いた元ネタはこのサイトです。ほかのページにも知りたかったことがいっぱい書いてありました。

yoshiさんへ

コメントありがとうございます!

難しいコメントで理解するのがやっとなのですが、おっしゃっているのは「ISO1600×60秒」VS「ISO12800×60秒」みたいな事ですかね?

確かにRAWで撮影してたら後でISO感度変えれますよね。

なるほどぉ。

だったらそもそもセンサーに当たる光は同じだからISO100でも良いって事ですかね?

また新たな疑問が湧いてきました!?

画像処理しない人だとISO感度を上げて撮影しなくちゃいけないけど、画像処理で後でソフトでISOを上げれば同じなんですかね。

だったら画像処理する僕ら天体屋はISO100で良いって事なのですかね?

こういうの天文雑誌とかで特集でやってくれないですかねぇ。

うぉ~ 気になります・・・

とても興味深い記事でした。私自身が独学&初心者な上に、実際に実験したこともないので何とも言えませんが、ある一定以上のISO(例えば1600)ですと、あげていって画質的に意味があるのかどうか??とも考えます。

オートガイドしていないから長時間露光ができないとの事ですが、、同じ露光時間でたとえば1600と12800を比較すると当然1600の方が圧倒的に暗いはずです。この際もちろん12800でも飽和はしていないものとします。

これをコンポジットした場合、(くどいようですが、1600だから長時間撮るのではありません。一枚当たりの時間は同じです。したがってコンポジット枚数も同じです)当然1600画像の方が暗いはずですが、後で画像処理ソフト上で、全ピクセルの輝度をx8して比較したらどうなるか?という気がします。(私の予想では1600の方が有利かという気がします)

その理由として1:ISO(アンプゲイン)を上げることのメリットとして、S/Nの改善効果があげられます。ここの一番キモの部分が難しくて自分でもすべて理解できている気がしないのですが、リードノイズの特性が関係しているようです。

2;あげすぎてしまうと、S/N改善効果はほとんどなくなる(これもリードノイズの特性のようです。センサーからADコンバータまでの部分のノイズが大きくなりすぎると、ADコンバータ以降で発生するノイズの影響がほとんど0になることと関係しているようです)

3:ISOを上げることの弊害(これは諧調が失われるということが一番大きいと思います)

上記より、もしかしたら12800と同じシャッタースピードで、800とか1600とかで撮影してみて、当然暗い分は後処理でピクセルのカウント値を乗算してみるとどうなのかな??と思った次第です。間違ってたらすみません。